In questo momento la cucina coreana sta facendo parlare di sé più di ogni altra, in un avvicendamento che aveva già visto sotto i riflettori il movimento peruviano e, ancora prima, quello nordico, quest’ultimo capace, forse – ma lo si vedrà a tempo debito -, di lasciare un segno indelebile. Il fulcro di questa attenzione è New York, la città del Momofuku – la galassia gastronomica di David Chang che per primo ha rivendicato lo spessore della cucina delle proprie origini (prima di lui, quanti conoscevano il kimchi?) – e di Junghyun Park, cuoco salito alla ribalta con Atoboy (ancora in attività e vivacissimo) e ora con Atomix, un ristorante che ha scalato molto rapidamente le classifiche internazionali.

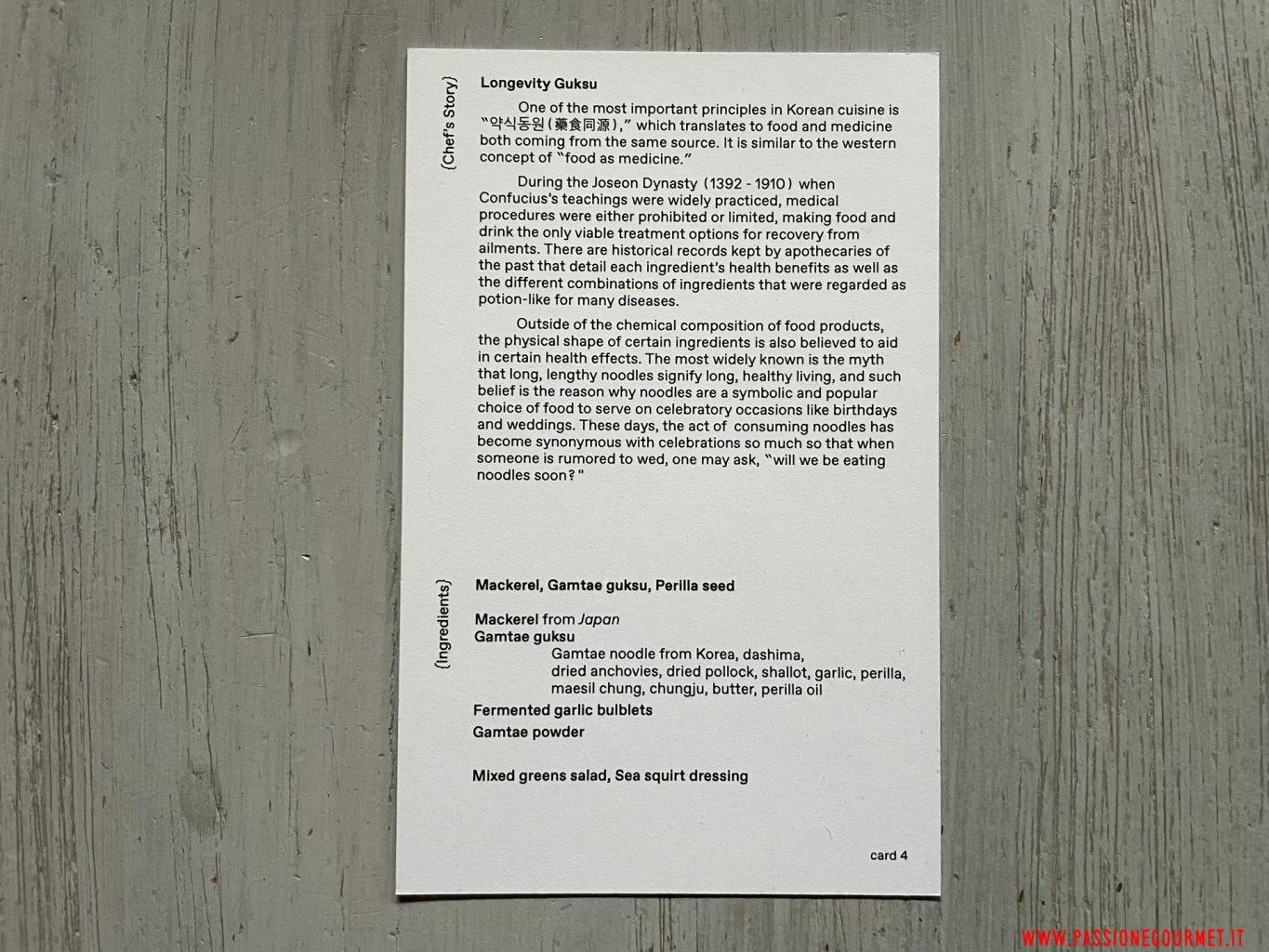

Il manifesto del cuoco è quello di farsi ambasciatore della cucina coreana – ricca di tradizione nonché di ingredienti e lavorazioni sconosciuti -, un obiettivo perseguito con dedizione, consapevolezza e una serie di idee brillanti. Innanzitutto, i riferimenti alla cucina coreana sono combinati con altre culture gastronomiche già metabolizzate dai palati newyorkesi, così da consentire un approccio più confortevole. Inoltre, lo storytelling svolge un ruolo fondamentale – a tratti si percepiscono eco botturiane – ed è declinato in modo originale e innovativo: ciascuna portata è accompagnata da un cartoncino che, su di un lato, reca l’illustrazione di un artista coreano (che cambia ad ogni nuovo menù) e, sull’altro lato, la spiegazione del piatto in termini di riferimenti culturali, ricordi personali e tecnica. Ciò consente all’ospite di “leggere” la portata e comprendere l’intento del cuoco: un escamotage simile a quello sperimentato di recente da Diverxo, ma portato a un livello di sofisticatezza – estetica e contenutistica – nettamente superiore. Un ruolo decisivo è poi svolto dalla sala, un bancone a “U” con poco più di una decina di coperti in cui vi è una meravigliosa commistione tra rigore e calore quasi domestico – sentori di Sol Levante – grazie al personale perennemente intento ad instaurare un dialogo con l’ospite, fornire chiarimenti e ricevere riscontri.

L’utilizzo di numerosi riferimenti gastronomici consente a Junghyun Park di proporre una cucina personale ed autoriale, non imbrigliata in una rigida corrispondenza con la terra di origine, a beneficio di una maggiore libertà tecnica ed espressiva. Il risultato sono alcuni piatti dallo straordinario equilibrio – obiettivo dichiarato – come Tuna, salmon roe, mu, chojang, una combinazione solo apparentemente semplice, in realtà composta da numerosissimi ingredienti: una sorta di omaggio alla cucina nordica, ai sapori sussurrati e alle fermentazioni che la caratterizzano come, in particolare, il tonno e le uova di salmone vengono servite con il chojang, una salsa – la vera protagonista del piatto – che combina note acide e speziate (la lista degli ingredienti della portata comprende il ganjang – semi di soia fermentati -, alici, olio di sesamo e canola, un gel di mela, cedro, erba cipollina, etc.). Nella stessa direzione, Kohlrabi, sea urchin, bittergreen, un sapiente intreccio tra la texture del cavolo rapa – cotto e crudo – la dolcezza del riccio di mare californiano (che, tuttavia, paga il confronto con la complessità di quello di Hokkaido mangiato a pochi giorni di distanza) e l’amarotico delle erbe.

I passaggi più interessanti sono tuttavia quelli più evocativi, in cui la Corea viene rappresentata non solo attraverso equilibrismi tra ingredienti, ma più in profondità, come Golden eye, miyeok, surf clam: un ricordo di una zuppa tipica dell’isola di Jeju, in cui abbonda un pesce rarissimo – l’okdom (sostituito dall’alfonsino: l’ingrediente coreano non arriva sempre con puntualità) -, immerso in un brodo di alghe (miyeok guk) e affiancato da pelle croccante di merluzzo e pastinaca.

Nello stesso modo lascia il segno Wagyu striploin, hakurei turnip, un piatto quasi filologico in quanto teso a ricordare come il famoso barbeque coreano sia comparso di recente mentre in origine – quando la carne era un ingrediente raro – si prediligessero le zuppe: il preziosissimo wagyu viene allora “cucinato” al tavolo versandovi sopra un magnifico brodo (punta di petto, rapa, alici, mirin, etc.) e accompagnato da un boccone di rapa nonché, a parte, da una ciotola di riso fritto e anguilla (quest’ultima non memorabile per consistenza: né burrosa alla Gorini né turgida alla Uliassi – due benchmark -, bensì leggermente asciutta).

Per quanto riguarda la parte dolce del percorso, davvero notevole è Citrus, ssuk, black apple – clementine, artemisia e mela -, un fine pasto che punta a porre l’attenzione sull’assenza di dessert nella cultura coreana, la quale predilige la frutta fresca che, come sottolinea Junghyun Park, ha in sé tutto ciò che si può desiderare, ossia freschezza, dolcezza, acidità e intensità di sapore.

In conclusione, Atomix è un ristorante che offre un’esperienza complessiva di livello molto alto, a cui si può chiedere solamente di perseverare con un’idea di cucina quasi “pedagogica”, più interessante – sia in termini prettamente gastronomici che per i contenuti che è in grado di trasmettere – rispetto ai passaggi più manieristici.

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani guidato da Matteo Ascheri continua con il suo iter di eventi e progetti per promuovere le Langhe, l’ultimo riguarda il grande ritorno, ma non privo di novità e di upgrade, di BAROLO EN PRIMEUR, un’iniziativa di solidarietà che mette al centro i grandi rossi del Piemonte, che diventano un investimento sicuro e di qualità. Come?

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione CRC Donare e, appunto, il Consorzio, Barolo en Primeur nient’altro è che una gara di beneficenza a sostegno di progetti di utilità sociale, in Italia e all’estero. Ogni progetto è abbinato una barrique di vino prodotto nella Vigna Gustava appartenuta al conte Camillo Benso di Cavour, arricchite da lotti composti dalle bottiglie di Barolo e Barbaresco dei produttori del Consorzio.

L’appuntamento per l’asta è per il 28 ottobre 2022, nuovamente al Castello di Grinzane Cavour, dimora personale di Camillo Benso Conte di Cavour già sindaco del paese, prima di diventare Ministro all’Agricoltura e Primo Presidente del Consiglio dei Ministri della storia d’Italia. I 3,5 ettari di vigneto – di cui 1,5 di piante più vecchie – intorno al castello sono stati acquistati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; al suo interno si sono mappate le parcelle da cui si ricavano i diversi vini conservai nelle barrique, che saranno protagoniste anche a New York, dove in collegamento durante l’asta ci sarà Antonio Galloni, critico e CEO di Vinous.

E a certificare la produzione delle almeno 300 bottiglie ottenibili dalle 15 barrique, è l’enologo Donato Lanati e il suo team presso “Enosis Meraviglia” – centro d’avanguardia in termini di sperimentazione enologica nel nostro paese. Qui, si monitorano tutte le fasi vinificazioni e affinamento. È un progetto unico e prestigioso anche per Lanati, che sente particolarmente, non si tratta di una semplice consulenza, si è parte integrante di un progetto del vino dei Re. “Mi sembra si essere un osservato speciale di Cavour, sento i suoi occhi che mi guardano” – ha affermato prima della degustazione, en primeur, di 8 su 15 barrique.

Nel bicchiere abbiamo i vini prodotti a partire da un’analisi accorta, da parte di Lanati, del vigneto storico, reimpiantato ex novo negli anni settanta; tra le 1200 piante e una dozzina circa di diverse parcelle si sono ottenute 15 diverse espressioni del vigneto, che diventeranno Barolo nel 2024. A valutare i vini, – da botte – sarà nuovamente, come detto, Galloni; i suoi assaggi saranno certificati tramite un Nft (Non Fungible Token) che riporterà un’immagine delle note di degustazione del critico, mentre a “vestire” le bottiglie, numerate, ci penserà l’arte di Giuseppe Penone, noto scultore nonché esponente dell’arte povera.

Un’asta condotta dalla Casa d’aste Christie’s. Inutile dirlo – ma lo facciamo – l’obiettivo è quello di superare il ricavato della prima edizione, che ha raggiunto ben 660mila euro. Si punta al milione. Un’asta che, coinvolgendo altro produttori del territorio, sfoggia lotti con vini provenienti da tutti i comuni e che entra nel circuito di grandi eventi charity del mondo legati al vino, dall’asta dell’Hospice de Beaune in Borgogna alla Auction Napa Valley in California. Una bella e prestigiosa occasione per gli amanti del Barolo e del Barbaresco ma sopratutto per il territorio che conferma, così facendo, il posizionamento del Barolo nel mercato internazionale come vino di pregio.

L’annata 2021 si presenta con “un carico produttivo ottimale e ben equilibrato, con acini visivamente più piccoli rispetto allo scorso anno. Questi fattori hanno determinato una dotazione polifenolica importante, essenziale per produrre vini strutturati ed equilibrati, destinati a durare nel tempo.” Dagli assaggi si può affermare di essere di fronte a un millesimo per certi versi simile al 2018 ma più potente ed incisivo. Più persistente e preciso se si guardano i vini in lavorazione, di stampo classico, austeri nel centro bocca ma agili e freschi, un buon risultato nonostante “l’annata caratterizzata da un’importante alternanza climatica, con gelate tardive, temporali, grandinate estive ma anche siccità.” Per i futuri partecipanti all’asta raccomandiamo la barrique 13, per la sua fragranza , il suo tannino increspato prodromo di un gusto che metterà al centro potenza, fittezza in cui trovare nel finale balsamico e più iodato tutta la struttura di un grande Barolo da invecchiamento. Tutt’altra storia invece per le barrique 20, che già al naso emana un volume importante, una densità che non si palesa immediatamente, tra le sue note di eucalipto e fiori; affiorano sensazioni mentolate, la presa tannica è tale che il frutto pare anche’esso piccare il palato. C’è dinamismo, forza, le forze dialogano per un vicino futuro che già parla di equilibrio. Struttura ed eleganza già si sperimentano a vicenda.

Siamo tutti figli della Rivoluzione Francese.

Natalino Del Prete

Booksellers (2019) è un bel documentario di D.W. Young che esplora il microcosmo delle librerie antiquarie e indipendenti di New York. Un sottobosco bizzarro composto di librai eccentrici, lettori compulsivi, collezionisti strampalati. Proprio i giorni scorsi mi è capitato di andare a New York per lavoro. Passeggiando per Prince Street sono incappato nella McNally Jackson Independent Booksellers. Dopo qualche oretta di vagabondaggi e flâneurie tra gli scaffali ne sono uscito con un classico della filosofia Zen: La Bellezza delle cose quotidiane di Sōetsu Yanagi (1889-1961).

Yanagi agli inizi degli anni 20 del Novecento è stato il teorico del mingei (民芸) cioè l’ideale di un’arte popolare o artigianato tradizionale della gente comune, che valorizzasse gli oggetti comuni e gli utensili d’uso quotidiano elaborati nei secoli dagli artisti/artigiani senza nome con grande saggezza, umiltà e accuratezza manuale. Quella di Yanagi è stata interpretata come una reazione traumatica alla modernizzazione e occidentalizazzione del Giappone alle soglie della Seconda Guerra Mondiale.

La proposta teorica e pratica di Yanagi è che la bellezza deve essere ritrovata negli oggetti quotidiani ordinari e funzionali realizzati da artigiani senza nome, maestri sconosciuti cioè, al contrario delle forme d’arte più elevate create da artisti che firmano le opere a proprio nome. Gli oggetti utilitaristici realizzati dalla gente comune sono “al di là della bellezza e della bruttezza” e quando rispettano determinati criteri raggiungono un grado di “verità” estetica e “profondità” etica anche superiore alla stessa Arte.

Yanagi fa delle considerazioni di matrice marxista sulle condizioni dei lavoratori e i meccanismi perversi dell’iperproduzione che letti alla luce della condizione subumana attuale di cambiamento radicale dell’universo del lavoro, strappano un sorriso tra il nostalgico e l’amareggiato sull’origine della condizione umana. Amarezza, ingenuità e nostalgia per non so più neppure io quali origini.

Questo comunque è Yanagi da The beauty of everyday things (traduzione mia): <<È risaputo che la meccanizzazione e la commercializzazione dell’industria hanno portato alla produzione senza fine di beni di scarsa qualità. Questo declino della qualità è il risultato dell’eccesso della motivazione del profitto, delle distorsioni organizzative, delle limitazioni tecniche e molto altro. Inoltre, le condizioni di lavoro nelle fabbriche sono opprimenti e i lavoratori trovano il loro lavoro inutile. A ciò si aggiunge il fatto che non ci sono restrizioni alla meccanizzazione, il che porta a una produzione dilagante di qualità ancora inferiore. La sovrapproduzione ha prodotto anche un maggior numero di disoccupati.>>

Proviamo a leggere queste righe in prospettiva contemporanea in parallelo al libro di Mark O’Connell sul transumassimo, Essere una macchina che a proposito dell’inquietante futurologo dottor Anders Sandberg ricercatore del Future of Humanity Institute di Oxford, scrive:

<<Secondo Sandberg, se riusciremo a non estinguerci o a non farci estinguere, quella che ora chiamiamo “umanità” diventerà il nucleo di un fenomeno assai più vasto e luminoso che si propagherà nell’universo “tramutando grandi quantità di materia e di energia in nuove forme organizzate e, in senso ampio, in nuova vita.>>

Tornando al mingei e all’intramontabile nostalgia delle origini, questi sono i punti sostanziali che secondo Sōetsu Yanagi definiscono i presupposti d’antica bellezza dell’artigianato popolare:

1) l’uso di materiali naturali e la produzione artigianale “naturale”; 2) metodi e design tradizionali; 3) semplicità; 4) funzionalità nella forma e nel design; 5) pluralità, nel senso che l’artigianato popolare potrebbe essere copiato e riprodotto in quantità, portando a 6) l’economicità.

Sono principi di universale buonsenso, criteri teorici adatti a tanti aspetti della vita materiale come a pensarci bene certi proverbi che condensano in sé la sapienza millenaria di intere civiltà e popoli. Se proviamo perciò a riportare questa manciata di norme pratiche alla produzione enologica artigianale/naturale in prospettiva qualitativa vediamo immediatamente come non fanno un piega: materiali naturali, semplicità, funzionalità, pluralità, economicità. Vero pure però che quegli stessi principi possono essere e sono facilmente riadattati/ottimizzati alla grande dalla meccanizzazione industriale che riproduce vini piatti e anonimi in ottica seriale e quantitativa. Cosa o chi fa la differenza a questo punto? Il vignaiolo, la vignaiola che ci mettono la faccia, che marcano la trasformazione dell’uva con le proprie mani, con l’utilizzo di strumenti tecnici essenziali senza abusi manipolatori né sofisticazioni tecnologiche, né scorciatoie chimico-farmaceutiche.

Qualche giorno prima di volare per New York di passaggio a Catania ho avuto modo di provare il nuovo entusiasmante progetto della chef Bianca Celano ospite dell’Habitat Boutique Hotel. Materia è “un’esperienza dove colori, sapori e mani che lavorano hanno trovato un punto d’incontro a metà strada tra l’arte dell’ospitalità e il concetto di ristorazione. Un’alchimia studiata da Marianna e Antonio, proprietari e architetti, che di Habitat hanno disegnato la struttura e le linee…” Un progetto di design enogastronomico che mi pare molto rispettoso dei principi indicati dal mingei di Yanagi. Mangiamo crema di zucca, porro, cardoncelli e la Frascatula, la minestra di broccolo siciliano e grano Bidì spezzato. Godiamo come ricci io e il mio amico Alberto, sorseggiando di gusto una bottiglia che ha portato lui a a cena: Il Pioniere 2017 di Natalino Del Prete.

Natalino, classe ’46, è un contadino e vignaiolo messapico a San Donaci, nel Salento brindisino. Famiglia di coltivatori da tre generazioni. 7 ettari sono coltivati a vite 4 a ulivo. I suoi vini a base di Negramaro, Primitivo, Malvasia Nera, Aleatico sono concepiti nella massima devozione verso semplicità, genuinità e funzionalità d’uso quotidiano. Il vino come energia solare, alimento che nutre e allieta la regolarità del pasto.

Sono sicuro che Sōetsu Yanagi avrebbe apprezzato molto questo vino come frutto alcolico dell’artigianato popolare, il vino semplice plurale quotidiano economico di Natalino, “nu buenu cristianu”. Mina del Prete la figlia di Nino mi scrive alcune considerazioni sulla 2017. È stata un’annata decisamente calda che ha generato vini con una gradazione molto pugliese. <<Avevamo un Anne (il Negroamaro) a 15.5 %. Ho avuto molta paura per la volatile perché dalle prime analisi a fine vendemmia era già abbastanza alta. Ma con quella gradazione elevata era più che normale. Credo che col tempo sia diventata parte integrante e si sia bilanciata con la materia ricca e complessa che lo caratterizza. Il Pioniere 2017 dopo 4 anni ancora si difende ed è vivo nel ricordo di chi lo ha bevuto e non ha alcuna intenzione di sostituirlo col più giovane 2020.>>

Per chiudere il cerchio di film, libri e vini di cui tratto in questa rubrica, consiglio di vedere American Factory (美国工厂), un documentario molto accurato del 2019 di Steven Bognar & Julia Reichert ambientato tra la classe operaia a Moraine (Dayton nell’Ohio), dove anni fa era stato chiuso uno storico impianto della General Motors. Il film documenta con scrupolo angoscioso l’impatto culturale e umano del confronto tra la concezione del lavoro in USA e in Cina. Il drammatico scontro di civiltà è evidente su tutti i livelli soprattutto sul fronte delle battaglie sindacali, sulla concezione di un’economia aggressiva, iperproduttiva e robotizzata che rispecchia la strategia globale della Cina sul debito sovrano del mondo intero. Colpisce molto, alla fine del film, la confessione amareggiata da parte del proprietario e presidente ultramiliardario della Fuyao, Cao Dewang, impenetrabile tycoon comunista-capitalista:

<<Quando ero piccolo, la Cina era povera. Un Paese sottosviluppato. Eppure penso che fossi più felice. Ora vivo in una nuova epoca di prosperità e modernità. Eppure ho un senso di perdita. Mi manca sentire il gracchiare delle rane e il frinire degli insetti, i fiori che sbocciano nei campi. Negli ultimi decenni, ho costruito una miriade di fabbriche. Ho forse infranto la pace e distrutto l’ambiente? Non so più se sono un benefattore o un criminale… Tuttavia, ho questi pensieri solo quando sono triste. Il lavoro è il senso della vita. Non credete?>>

Con Sergio Fessia, di Ortobra, continua il nostro viaggio nel mondo della frutta e verdura. E, essendo la mela Renetta, tra le più note e di origine francese, ci ispiriamo al modello di studio scolastico di questo paese, e iniziamo con elencare la presenza della mela in vari ambiti e nella storia.

La mela è un frutto antico, originario dell’Asia Centrale, dove veniva coltivato già nel Neolitico, che si è poi fatto strada in Medio Oriente, dalla Grecia, Egitto e Mediterraneo. Insieme all’uva, è da sempre presente tra le colture dei Monaci. Incalcolabile la quantità di varietà coltivate nel passato, di cui ce ne restano ancora oggi tracce e testimonianza, si calcolano infatti almeno 7500 varietà di mele nel mondo, tra edibili e quelle principalmente dedicate alla lavorazione. Seicento si trovano in Bretagna e duecento in Normandia, dove le migliori vengono impiegate per la realizzazione di sidro prima e Calvados poi, in quest’ultimo solo nella regione d’élite, il Pays d’Auge. Lo sviluppo avvenne poi dall’Europa all’oltremare, e con non pochi sviluppi locali, basti pensare al successo della mela Ambrosia™, nata da un incrocio casuale avvenuto ad opera di un contadino nel 1990, in Canada.

E se il melo continua ad essere tra gli alberi più piantati e coltivati si deve forse, anche, alla sua prima citazione biblica: fu infatti l’albero della mela a far cadere in tentazione Adamo ed Eva, dando origine al primo tra i peccati. Ma la mela è un frutto che troviamo anche nella natura morta, con i protagonisti dell’impressionismo come Matisse e in seguito con chi, invece, si inizia a parlare di post-impressionismo, ovverosia Paul Cézanne. E che dire di Isaac Newton e della legge di gravitazione universale? La intuì grazie ad un frutto che gli cadde in testa mentre sognava sotto un albero. Ma, superata la fase di studio, è o non è forse con la magia delle fiabe che scopriamo e viviamo la mela in quella che, di fatto, possiamo definire essere la sua nuova e odierna contemporaneità? Stiamo parlando della fiaba di Biancaneve, in cui la mela è nientedimeno che rossa – come lo è la maggior parte del consumo di mele nel mondo – sebbene nel Mediterraneo ci sian ancora una larga fetta di mercato che privilegia quelle verdi e gialle.

E poi c’è quella città che non dorme mai, New York, “the big apple” dove, tra gli altri, fecero fortuna grandi artisti jazz negli anni ’20. Una mela che da il suo nome anche anche all’iconica “Apple Corps” e Apple, a simboleggiare come l’albero sia, in tutti questi casi, un simbolo di ricchezza. Una disamina culturale per confermare come il frutto sia parte di molte culture, un frutto che ha vissuto un suo sviluppo nelle varie epoche: in principio veniva principalmente consumato cotto, quando la medicina credeva che il consumo crudo arrecasse malattie, da cui ne conseguì dunque la scelta di conservarlo, anche in acqua.

Merita sicuramente un capitolo a parte questa antica varietà, che diventa rossa quando arriva all’apice della sua maturazione, una volta raccolta dall’albero. Gli agricoltori la vivono in tutte le sue cromie, da verde, gialla e appunto rossa. In questa fase post raccolta, diminuisce l’acidità e aumenta la dolcezza nonché la fragranza del succo, che si concentra e in cui si denota una diminuire del volume stesso del frutto. Mela poliedrica, adatta cruda e in molte preparazione in cucina. Un po’ farinosa, dolce, croccante.

Oggigiorno i migliori risultati produttivi si trovano sicuramente nelle produzioni del Trentino, Valle d’Aosta e Piemonte, dove la renetta è nota come la mela Savoia, in onore appunto della Casa Reale, un successo italiano sebbene la varietà sia di origine francese «reinette», citata già nel 1540 da Charles Estienne e in seguito dal botanico e agronomo francese Louis Duchamel du Monceau nel 1768, che ne descrisse ben 12 varietà.

La mela arriva da Occidente e Oriente, se la mela Golden è quella più riconosciuta e consumata nel Mediterraneo, è quella che si presenta con la buccia rossa, come detto, a fare breccia sulle tavole e nei palati. Tra queste c’è la Fuji che, oltre ad essere una delle varietà più tardive (raccolta in ottobre), si riconosce dalle altre “rosse” per le sezioni più verdi e gialle al centro o nei pressi del picciolo e del torsolo. La polpa è invece estremamente croccante e dal colore crema. Il suo ciclo di sviluppo già lungo e la sua solidità, fan si che sia disponibile in molti mesi dell’anno.

La Stark Delicious, nonstante il nome possa richiamare il noto designer, è una mela rossa, dalla colorazione piuttosto vivace, che si estende in tutto il frutto. Aromatica, dolce e non troppo acida, è perfetta da mordere tal quale anche se non sia insolito trovarla in qualche preparazioni dolci di cucina: torte, strudel e macedonie. Coltivata principalmente nei dintorni di Castelbello, Val Venosta, è tra le mele già riconosciute al mondo.

Capitolo a parte meritano poi le mele che nascono da incroci, e che hanno richiesto tempo e lunghe sperimentazioni, il più recente caso di successo è la mela Red Love, rossa fuori, ma soprattutto rossa all’interno! Un vero effetto shock. Nata da un incrocio con una bacca estremamente acida e ricchissima di antiossidanti, il gusto ricorda quello della verdissima Granny Smith sebbene la polpa resti molto croccante. Resta un morso curioso e piacevole sia da crudo che da cotto.

Passione Gourmet pesca dal suo archivio qualche piatto a base di mela, proprio a sottolineare come il frutto sia polivalente e riesca ad apportare dolcezza e acidità ai piatti nonché ad essere un sommo ingrediente per il dolce di chiusura di un percorso gourmet, appunto.

Sul versante dessert, da citare “Mela delle Valli del Natisone” da Agli Amici (coming soon…) in cui a farla da padrone è stato un connubio intenso e audace tra le acidità del frutto e dell’acqua fermentata, inframezzato da un friulanissimo cjarson ripieno di nocciole e pinoli, spolverato di cannella. Suggestioni tostate e speziate, ancora una volta.”

L’equilibrio in questa portata con sgombro, mela verde, cetrioli e alghe, si ottine da soli quattro ingredienti per un (grande) piatto che riassume al meglio la crescita di Luigi Salomone. La grassezza del pesce, la nota erbacea-acida della mela verde, la granita di cetrioli a sgrassare e a creare un gioco di consistenze. Essenzialità e pulizia.

In un toccante articolo pubblicato su The Huffington Post Italia il giornalista italiano naturalizzato statunitense Gianni Riotta tratteggia un desolante ritratto di New York, infestata dai fantasmi non solo del passato, ma anche del presente: i nuovi poveri. Prima di lui, e allargando lo zoom, Alessandro Carrera, docente ordinario di Italian Studies e World Cultures and Literatures alla University of Houston, in Texas, su Doppio Zero aveva parlato della pandemia di COVID-19 come della fine del sogno, e dunque del mondo, americano.

Un ritratto escatologico, il loro, dal quale non emerge alcuna speranza latente, nemmeno quella, di natura biologica, relativa all’indefessa capacità delle specie viventi, uomini e virus compresi, di adattarsi ai cambiamenti, anche quando epocali.

Eppure, proprio questa capacità di adattamento è l’essenza stessa della sopravvivenza, nonché la quintessenza di una città come New York che tante volte ha dimostrato, nella sua storia, di saper risorgere dalle sue stesse ceneri, ogni volta più forte di prima, ogni volta più assertiva, anche nel confermare il proprio modello di sviluppo, essenzialmente e compiaciutamente capitalista. E sebbene in tanti, anche tra i più autorevoli, continuino a sostenere che, stavolta, lo spettro della fine del mondo sia davvero imminente, alcune piccole rivoluzioni di paradigma stanno dimostrando che proprio la pandemia di COVID-19 sia non tanto la nemesi del sogno americano quanto, piuttosto, la nemesi del modello (capitalista) adottato finora.

Una rivoluzione di paradigma che ci viene offerta su un piatto d’argento, anzi su un cono gelato, da Alessandro Trezza e Monia Solighetto, di cui vi abbiamo già parlato qui. I due imprenditori che, nel giro di otto anni, hanno conquistato Brooklyn con ben tre locali e due gelaterie, sono stati sia agenti che spettatori di questa rivoluzione sovvertendo completamente il modello che li accoglieva basato sull’immediatezza, sulla replicabilità, sulla spersonalizzazione e sui grandi numeri. No. Loro hanno lavorato sulle piccole proporzioni, sulla personalità, sulla differenza e sul lungo periodo in una società dove “tutto è immediato” e spersonalizzato: una società che fa dell’uguale e dell’efficienza una necessità, a scapito dell’individualità e, di conseguenza, dell’individuo.

Loro, per tutta risposta, si sono invece creati una nicchia di resistenza che, in poco tempo, ha preso il giro trasformandosi in una costellazione dalla vocazione senz’ombra di dubbio imprenditoriale ma, anche, intrinsecamente umanista ed epicureista, visto che ha a che fare con l’uomo e col suo piacere, inteso non tanto come godimento sensuale, ma come equilibrio interiore.

A cominciare dalla natura del loro rapporto, che non è solo di tipo societario ma anche affettivo: “Quando siamo arrivati erano tutti stupiti anche solo dal fatto che moglie e marito decidessero di lavorare assieme, è una cosa molto inusuale qui”, ammette Monia. Quando poi è emersa la volontà di lavorare con gli agricoltori locali, di conoscerli personalmente, di eliminare gli intermediari, i due si sono meritati l’appellativo, tanto calzante quanto propizio, di “freaky Italian dreamers”.

Il motivo è piuttosto semplice. I due hanno infatti scommesso sulle persone invece che sul profitto, imponendo un modello alieno (freaky) che, invero, s’è rivelato vincente, tanto più in tempo di pandemia. “Così, sin dal primo giorno ci siamo reinventati tramite un chiringuito – sorride n.d.a – che ci ha permesso di continuare a lavorare, in tutta sicurezza, mentre tutto intorno a noi si chiudevano le saracinesche delle grandi catene che, per adeguarsi alla situazione, hanno impiegato oltre tre settimane di tempo ulteriore”, spiega Alessandro. Il risultato? Che i piccoli e i creativi non hanno chiuso nemmeno un giorno e anzi sono progrediti, in un tessuto che ha spazzato via i grandi, rallentati, come si capisce, dalla loro stessa mole.

“Insomma anche se ci duole ammetterlo il momento storico ci ha dato ragione, tanto che la necessità che abbiamo oggi è quella di spingere ancora di più l’acceleratore sull’aspetto qualitativo del nostro lavoro. Da gennaio 2017, però, abbiamo visto manifestarsi il peggio dell’America: si sono costruiti nuovi muri, nuovi confini, nuove disuguaglianze e, complice un Presidente con una visione invasiva del mondo, si è smesso di parlare di ambiente, di salute e, in ultima analisi, dell’uomo. Sembrerà strano, ma qui la politica si avverte in maniera molto forte: qualunque modifica della tassazione o del sistema scolastico ha una conseguenza immediata sulla quotidianità. A questo proposito, non si parlerà mai abbastanza dell’importanza che ha avuto l’orto di Michelle Obama per l’immaginario e per la cultura alimentare americana. Oggi, finalmente, sapere che la moglie di Biden voglia ripristinarlo, è una cosa bella, che fa e farà del bene a questo popolo” conclude Monia.

Questo, insomma, per dirvi che se anche il mondo come l’abbiamo conosciuto finora dovesse finire, da qualche parte germoglia il seme di un mondo nuovo che sarà sicuramente più verde, anche se un poco più piccolo.