Il ristorante Hyle è un piccolo gioiello del panorama gastronomico del sud Italia. Ubicato all’interno del Biafora Resort, a sua volta immerso nel cuore della Sila, questo laboratorio di alta cucina, dopo diverse visite effettuate con costante cadenza di almeno due volte l’anno, possiamo dire che rappresenta, oggi, la massima espressione del fine dining in Calabria. Una regione che, gastronomicamente parlando, sta pian piano prendendo sempre maggiore terreno facendosi conoscere al grande pubblico anche grazie alla ribalta di giovani e caparbi cuochi che stanno dando tanto alla loro terra – e lustro a piccoli produttori e artigiani locali – la quale, certamente, ricambia il riconoscimento mettendo a disposizione un ventaglio di prodotti straordinari.

Antonio Biafora e i suoi ormai fidati collaboratori (tra i quali citiamo il talentuoso sous-chef Francesco Cardace) fanno parte di questa nuova schiera di cuochi calabresi. È un grande team quello di Hyle, capace di prendere la grande cucina, classica e moderna, e contestualizzarla nel territorio con armonia e personalità all’insegna di sapori persistenti e audaci dove la rotondità è ben innestata senza mai essere ruffiana e l’ingrediente, lambito da meravigliose salse a specchio, viene domato con maestria restando il protagonista del piatto. Ogni anno la distanza della filiera si accorcia sempre più con un gran numero di prodotti davvero a chilometro ridotto e alcuni (principalmente erbe e frutti) direttamente auto coltivati.

Il menù che consigliamo per avere una esaustiva idea della cucina di Hyle è il “Chjübica“, come veniva chiamata un’antica via pubblica (conosciuta anche come la “vecchia due mari“) che dal mar Tirreno che bagnava Paola (in provincia di Cosenza) portava al mare Ionio, nei pressi di Cirò Marina, terra di vigne e vino – che era la principale via di collegamento per Il commercio della pece bruzia e lungo la quale si trovano ancora vecchi forni e pini incisi.

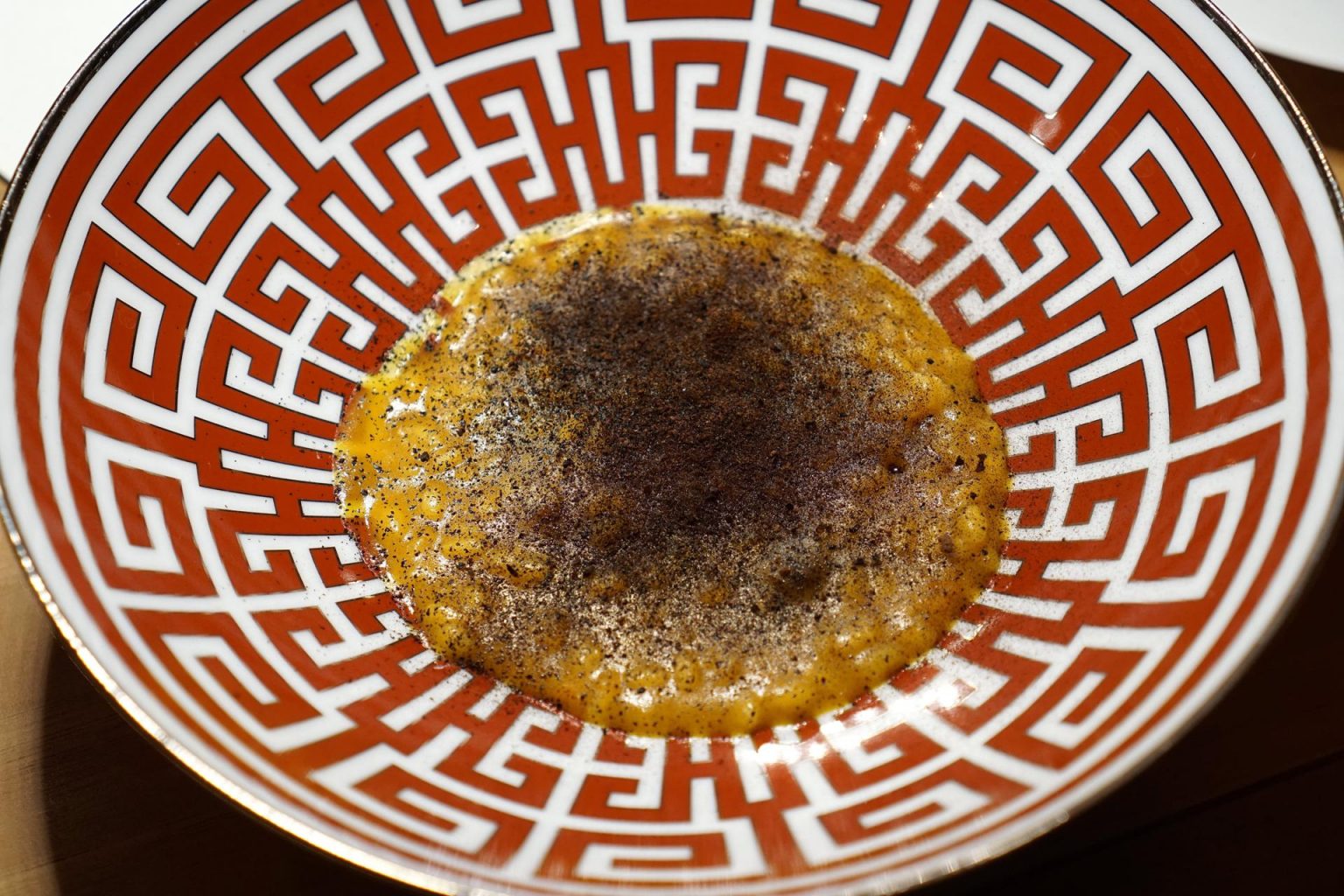

Dopo la batteria di finger food serviti nell’ameno giardino – rivisitazioni in chiave calabrese di classici della cucina internazionale – serviti con una birra artigianale autoprodotta, arrivano colpi di classe come il Chawanmushi di porcini, olivello spinoso ed erbe spontanee, in cui la territorialità (vera) ne esce prepotentemente vincente adombrando la preparazione del budino a base di latte e uova, tipico della cucina giapponese. La trota, proveniente a pochissimi chilometri di distanza dal ristorante e unico piatto “marino” del percorso, viene marinata ed esaltata dalle sue uova e da una emulsione fatta con lo stesso caviale in un piatto in cui si gioca con tre consistenze (quella croccante è conferita dalla quinoa fritta) e la voluttuosità del pesce d’acqua dolce. Il menù ha una ritmica di servizio perfetta, per tempistiche e proporzioni, e, a nostro avviso, raggiunge il culmine in tre passaggi: col Carpaccio di cuore di podolica, barbabietola e crème fraîche alla cipollina, piatto elegante dove elementi animale e vegetale si susseguono senza soluzione di continuità fino a confondersi; con il Tortello di cinghiale, morchelle e miele di pigna che racchiude in tre bocconi il sapore dei boschi della Sila strizzando l’occhio alla grande cucina transalpina; col Piccione con sardella, cannella e zucchina al fieno greco, magnifico assaggio con la parte ferrosa della carne del volatile che doma la speziata dolcezza della cannella e fa da ponte ai sentori iodati della salsa fatta con il fondo di cottura del piccione e la sardella calabrese e della zucchina cruda sulla quale è adagiata una polvere di fieno greco dal retrogusto di sedano. Piatto che, ci dicono dalla cucina, sarebbe ancora da perfezionare… o forse no. A intramezzare la degustazione vengono serviti due assaggi “di mezzo”, il Cremoso vaniglia e cipolla, anello di congiunzione tra l’ultimo primo piatto e il cervo, la prima delle portate principali, e il geniale “Sorbetto” cetriolo, anice nero (locale) e basilico dove l’ingrediente del territorio interpreta il ruolo del protagonista per resettare il palato.

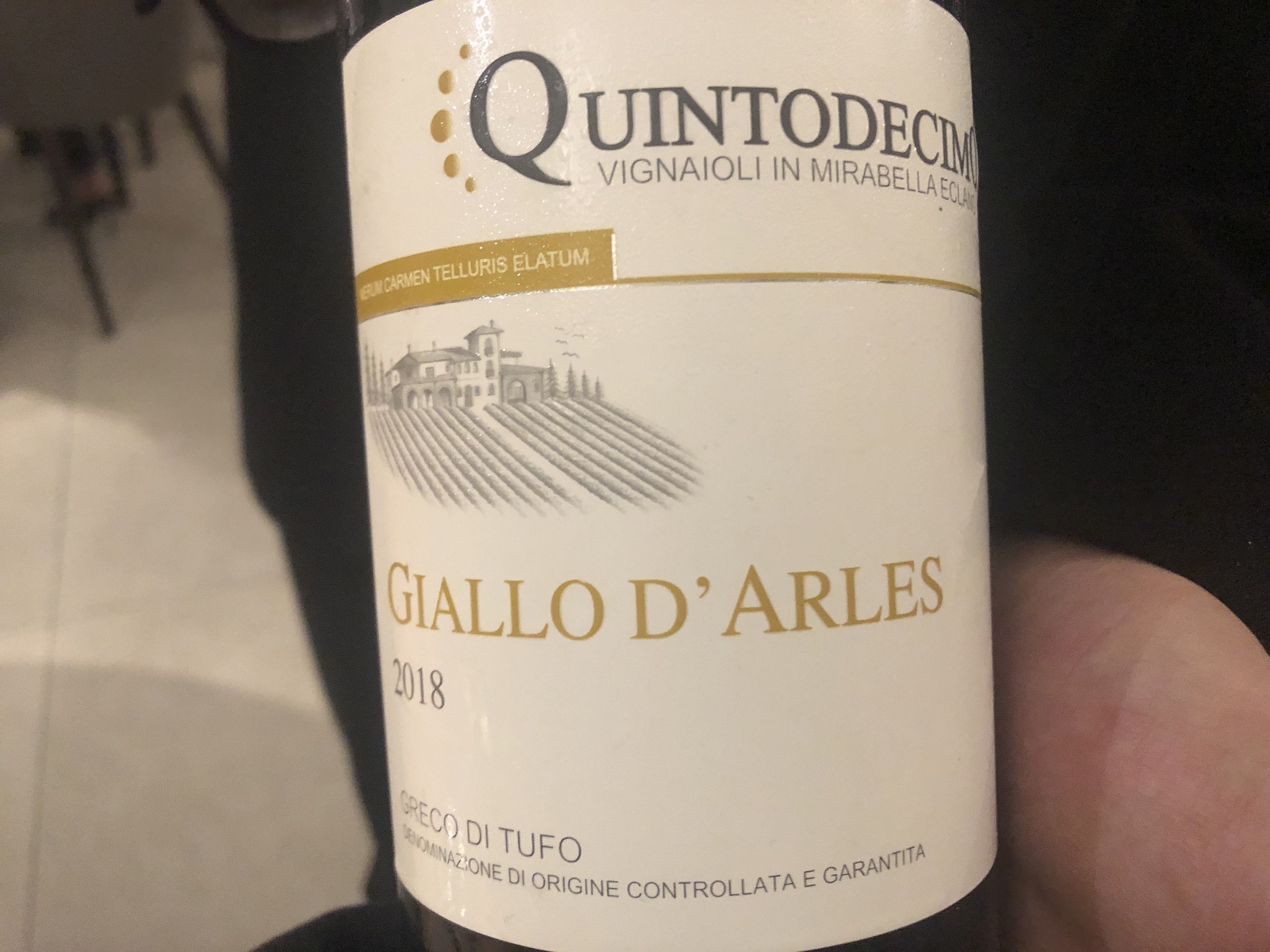

La sala è molto piccola, ma il ridotto numero di coperti la rende un luogo caldo, accogliente e raffinato, ricco di dettagli e sofisticate amenities. Il servizio di sala è condotto da giovanissimi ragazzi con grande competenza, erudizione e professionalità. La carta dei vini, costruita dal bravissimo Stefano Genovese, è cresciuta a dismisura nel corso di un paio di anni ed è esaustiva come nessuna a queste latitudini. Una menzione particolare merita il piccolo tomo dedicato alle eccellenze enoiche di piccoli vignaioli calabresi, di cui abbiamo assaggiato alcune bottiglie e ne abbiamo apprezzato le qualità all’interno del bicchiere.

Ecco così completato il cadre di questa piccola bomboniera magicamente nascosta tra le verdi montagne della Sila. Peccato solo per l’accesso alla sala del ristorante, dalla reception, che rimane sacrificato rispetto a tutto il resto. Ma, si sa, la perfezione non è di questo mondo.

Ci eravamo lasciati con la mela e, con l’avvicinarsi dell’inverno, non si può non parlare di agrumi, in cui spicca l’arancia. Ci ispiriamo alle rotte dei grandi esploratori in questo nostro breve viaggio che abbraccerà dunque i mari e le vie della seta. L’arancia come frutto medioevale, si potrebbe dire. Ed è proprio così che iniziamo la nostra storia gourmet.

E si può dire anche attraente, da un lato per il profumo che emana, e che si spruzza sul bordo del bicchiere di un drink, e dall’altra può diventare parte integrante dello stesso, quando uno spicchio d’arancia diventa, se usato tal quale, più di un semplice garnish.

Un agrume che, oltre alla sua principale caratteristica di essere ricco in vitamina C, è probabilmente arrivato dalla Cina, poi importato in Europa, sebbene vi siano testimonianze antecedenti di una presenza di coltivazione in Sicilia, la regione con la più grande superficie in Italia e in cui la coltivazione della frutta ha pochi rivali.

Resta poi il fatto che la conca del palermitano sia sempre stata un modello produttivo di questo frutto, che dopo il Medioevo ha visto una coltivazione estendersi anche al Nord, nella zona del Garda e di Nizza Monferrato. Ed è propio da quest’ultimo paese, oggi patria della Barbera, che l’arancia arriva anche a Ivrea, dove le arance sono “esotiche”, il colore richiama il sangue, e non deve stupire allora se diventa il simbolo di una battaglia, “la battaglia delle arance di Ivrea” che, dal secondo dopo guerra, è diventata una manifestazione che richiama una mole di turisti negli ultimi tre giorni del Carnevale, in scena sempre e solo di pomeriggio. Una festa che prende piede in rappresentanza di quelle storiche rivoluzioni del passato e delle guerre che flagellarono la città, nonché un motivo di libertà, quella della mugnaia, che si ispira a una leggenda che vede protagonista Violetta – figlia appunto del mugnaio della città – che, vedendosi costretta a concedersi al Signore-Tiranno dopo la sua rivendicazione della legge ius primae noctis, riesce però a farlo ubriacare e ucciderlo, dando così inizio – come riportato nel testo della Canzone del Carnevale – alla liberazione dalla tirannia.

Un frutto che assume, così, tutto un altro sapore e significato. Ma se volessimo indagarne le caratteristiche meno simboliche, analizziamolo a partire dalla buccia. È lì che risiede il suo segreto, la sua maturazione e dolcezza.

Questa non deve mai essere lucida bensì opaca, deve essere edibile, e tale precisazione deve essere ben in evidenza al momento d’acquisto. Oggigiorno, infatti, ne troviamo numerose, d’importazione dalla Nuova Zelanda e dall’Africa e, considerate le giuste norme europee, i trattamenti alle stesse, benché necessari, inficiano l’edibilità della buccia. La filiera, insomma, è un punto cardine per il consumo di questo frutto che per essere 100% edibile non deve aver subito alcuno trattamento dopo la raccolta.

Ci tiene a precisarlo Sergio Fessia, di Ortobra Gourmet, che continua ad accompagnarci in questo nostro percorso all’insegna della frutta e delle verdure che campeggiano sulle nostre tavole. Quanto ai consumi, l’arancia è principalmente lavorata, la troviamo per lo più come succo o in spremuta. Siamo noi, nel Mediterraneo, a consumarla in purezza, prediligendo quelle con la polpa rossa, dove spiccano le varietà tarocco, moro e navel (ombelico, in inglese, che si riconosce proprio per un piccolo foro sul fondo), varietà che riscuote successi e ottiene consensi in modo incondizionato anche per la sua attitudine ad essere ben accolta in ogni tipologia di terreno.

Immaginiamo, ora, di essere al mercato o al supermercato, vi sveliamo un piccolo segreto per scoprire, dall’esterno, se l’arancia è matura: osservatela, guardate quanto è liscia più che ruvida. Nel primo caso, avrete un livello di maturazione migliore.

Ma la maturazione dipende anche dal luogo di origine e dal suo ciclo vegetativo: sull’Etna, le importanti escursioni termiche agevolano senza dubbio la maturazione, mentre il calore della Basilicata, della Puglia e della Calabria fan sì che questa pianta restituisca frutti di dolcezza e gradevolezze diverse. E, come accade sempre in natura, il numero di frutti sulla pianta concorrono, e non di poco, all’ottenimento di una maturazione differente: meno frutti equivale quasi sempre più ricchezza. E lo spessore della buccia? Quelle del catanese sono più fini mentre se si sale di quota lo spessore aumenta, come a determinare una sorta di protezione dalle temperature più rigide. L’arancia è dunque anche “intelligente”.

«Con l’arancia si possono fare cose incredibili» – dice Fessia – basti pensare alle arance candite, ottima chiusura dei pasti di questo imminente Natale. Ma non solo, nelle cucine fine dining che visitiamo inciampiamo spesso in piatti in cui questo agrume diventa una sorta di driver all’acidità del piatto, o di una sensazione più amara.

Una strada di campagna si distende placida e silenziosa tra le campagne dell’Aspromonte e, attraversando diversi comuni a cavallo tra due mari, giunge quasi all’improvviso nel territorio del comune di Santa Cristina, a un parcheggio tra gli ulivi e a due costruzioni che sembrano sbucare dal nulla. Si tratta di una vecchia e avita dimora dei Ruffo di Calabria, da tempo proprietà della famiglia Rossi, ed è, oggi, l’isolato e discosto palcoscenico eletto da Nino Rossi per presentare la sua personale idea di cucina: il ristorante Qafiz.

Una piccola sala, solo 5 tavoli, per una ventina di commensali al massimo per una proposta di grande eleganza che questo Chef, a partire da materie prime scrupolosamente selezionate, ha messo a punto. La conoscenza del territorio che lo ospita è la guida di un percorso che mira a trascenderlo rendendo la sua cucina quasi uno strumento per esplorare l’humus in cui affonda le proprie radici, elaborandolo con la propria sensibilità ed evidenziandone ricchezza e potenzialità.

Una cucina che dissimula sé stessa dietro apparenti canoni di semplicità e immediatezza ma che a un più attento sguardo rivela una cura per le sfumature e le composizioni dei piatti nonché un’attenzione per gradienti di affumicatura, acidità e aromaticità degne di una tavola d’autore. Un’autorialità giammai derivativa ma figlia di una pronunciata impronta personale, sviluppata anche grazie al percorso da autodidatta dello chef che lo ha portato dalla gestione dei banchetti fino all’approccio al fine dining.

Se il buongiorno si vede dal mattino già tra gli amuse bouche, assai significativi, c’è la tartelletta con guacamole, peperoni dolci e alaccia che evidenzia con efficacia una mano felice ed equilibrata. Conferma che arriva con l’eccellente tagliatella cotta in un estratto di carapace sapientemente affumicato e una sorta di salmoriglio che riecheggia felicemente la bruciatura di una grigliata di crostacei.

Da sottolineare la finezza profusa nelle preparazioni come nel delicato tortello, che racchiude una piccola cesellatura come il pomodoro condito come un’insalata, o la capacità di preservare ed esaltare la qualità delle materie come nel gran piccione di Moncucco che si arricchisce delle caleidoscopiche nuance di sambuco, indivia e pesca.

Il colpo d’ala finale più che col dessert arriva col pre-dessert, che è magnifico: un gelato ai ricci con namelaka al finocchietto, gel di limone e polvere di alghe a chiosa di un signor pasto, del quale come appendice finale consigliamo una sosta da Aspro, il cocktail bar adiacente per godere appieno in un ambiente altrettanto appagante di un’altra passione dello Chef: la mixologia.

Qafiz è un indirizzo che pienamente rappresenta la rinascita gastronomica di una regione che ha tutti i titoli per avere l’attenzione che merita sulla ribalta nazionale.

La ricerca della perfezione è una legittima ambizione. Che venga perseguita a Tokyo o a San Giovanni in Fiore, un paese della Sila, poco importa. Quel che conta è il fuoco sacro della passione che ti porta a cercare e ottenere il meglio, a ripetere all’infinito gesti e a rivivere situazioni che, col tempo, possano diventare perfetti e, perché no, elevare il territorio oltre il livello locale. Da Hyle il percorso per il predetto, agognato risultato è cominciato solo un paio di anni fa quando Antonio Biafora, forte della struttura alberghiera di famiglia specializzata anche in banchetti, ha deciso di ritagliarsi uno spazio intimo e personale, esteticamente avulso dal resort, per dare sfogo alle proprie ambizioni di cuoco.

Pochissimi coperti (18, massimo 20), una minuscola brigata di quattro cuochi, tanto giovani quanto talentuosi, due ragazzi, altrettanto bravi, che si dividono tra sala e cantina.

Hyle – la cui etimologia deriva dal greco “Sila ” e assume un duplice significato di “bosco” o anche “materia” o “sostanza”- è un piccolo gioiello ubicato in un luogo che, al momento, non ha alcun punto di riferimento gastronomico di alta cucina. Non siamo in Alta Badia o a Parigi, ma a San Giovanni in Fiore, appunto. Eppure si rischia piacevolmente di perdere la cognizione di tempo e luogo a ogni boccone. Che sia un microscopico assaggio di cervo servito a carpaccio su una meringa al limone e burro alle acciughe, una sontuosa salsa à la royale o un elegantissimo beurre blanc ai porcini, la sensazione di essere seduti in una pluristellata tavola di montagna o della capitale francese è molto realistica.

Dal menu “Chjùbica“, tra gli highlights folgoranti rammentiamo, in rigoroso ordine cronologico di servizio, la tuille di ceci, trota obesa, tzatziki di capra e basilico thai, la chip di patata, carpaccio di baccalà, emulsione di cerfoglio e polvere di gamberi arrosto, la meravigliosa rosa di pesca, pomodoro e basilico, omaggio all’amico Luca Abbruzzino, pioniere della nuova alta cucina calabrese, la minestra di talli di zucchine e patate (attenzione, provoca dipendenza!), l’animella con carota e senape, finissima, per poi arrivare alle vette più alte della degustazione con l’eccezionale quaglia à la royale e il coniglio, peperone e cetriolo, davvero piatti stellari per complessità tecnica ed esecuzione.

Di anno in anno si vede anche uno sviluppo costante di amenità collaterali all’esperienza gastronomica, come la carta dei vini, già di interessante ed esaustiva ampiezza, della dispensa che vede la coesistenza di prodotti self-made con altri frutto di ricercatezza a livello locale (abbiamo assaggiato un eccellente caffè distribuito da una azienda storica del paese e macinato al momento al tavolo) e extraterritoriale.

E non è neanche un grande sacrificio arrivare fin qui sapendo che, in un fazzoletto di pochi chilometri, si può godere di panorami mozzafiato, di una vegetazione unica e di attrazioni naturistiche, come la riserva naturale del Fallistro che preserva alberi secolari meglio conosciuti come i Giganti della Sila, ancora colpevolmente poco consacrati a livello nazionale.

Persone e situazioni come quelle di Hyle sono il viatico per uscire finalmente da quei cliché che non danno il giusto lustro a una regione meravigliosa che, anche in ambito enogastronomico, dovrebbe essere famosa per le persone e i produttori e non solo per i prodotti.

Non possiamo non evocare questo concetto stando seduti in questo piccolo ristorante aperto due anni fa da Luigi Lepore nel cuore di Nicastro, uno dei tre borghi che compongono la cittadina di Lamezia Terme, e gestito insieme alla affabile e garbatissima sorella Stefania, in uno di quei sodalizi familiari spesso artefici della duratura fortuna di molti indirizzi. La dimensione eroica, dicevamo, è di notevole spessore perché presentare un’offerta tale, in un periodo economicamente così tormentato e in una realtà sociale non esattamente reattiva al fine dining, ha il piglio delle imprese d’altri tempi, pur essendo Lamezia al centro geografico di una regione dalle mille potenzialità nonché sede del principale aeroporto civile della Calabria.

Lo chef torna nella sua città natale dopo un lungo percorso di esperienze all’estero come la Bastide de Capelongue a Bonnieux e, in Italia, tra cui Andrea Berton ai tempi del Trussardi e la Valeria Piccini in quel di Caino e, passando per Il Comandante, a Napoli, presentando una cucina in cui l’interpretazione del territorio è il punto di partenza per piatti mai banali o scontati, cartina di tornasole di un legame con la propria terra fortemente sentito e sviluppato traendo opportuno vantaggio dal proprio passato professionale.

I margini per poter osare non sembrano molto ampi ma lo chef riesce comunque a infondere nelle proprie ricette personalità tale da conferire al proprio stile un interesse significativo per chiunque voglia dedicargli l’attenzione che merita. Davvero risolto, a testimonianza del magistero dello chef, il risotto mantecato con burro al ginepro, dove le note balsamiche, amaricanti dell’alloro e dolciastre della liquirizia si associano in un blend ricco e assolutamente coerente che si avvale della nota alcolica del gin che sigilla un piatto in cui ogni assaggio narra una piccola storia a sé.

Squisiti i bottoni di pasta fresca ripieni di estratto di peperoni con infuso di olive e capperi di mediterranea semplicità e ragguardevole efficacia in una portata che è un piccolo vademecum dei fondamentali della cucina come, allo stesso modo, la pancia di maiale con zenzero accompagnata da squisiti intingoli di ribes e alloro che stemperano con sapiente lievità la golosa grassezza del protagonista.

Lo chef Luigi Lepore ha una scala di valori gastronomici e romantici chiaramente delineata e noi non possiamo che prenderne atto segnalando, con molto piacere, un locale che, ne siamo sicuri, percorrerà molta strada.