Siamo lungo la via Emilia Est, alle porte di una Modena, nel cuore di un territorio dalle profonde tradizioni gastronomiche. È qui che troviamo Antica Moka, un’insegna che rappresenta l’essenza della continuità di una gestione familiare. Dapprima bar in centro città, evolutosi in “Trattoria Moka”, per poi assumere, dalla metà degli anni ’80, l’attuale veste. Un luogo che fa da trait d’union tra memorie, territorio e freschezza, proponendo una cucina che vanta un proprio stile personale fatto di sinergie tra terra ed eco marine non particolarmente diffuse sulle tavole dei ristoranti emiliani. Complice il pressing alle costole della Romagna o, ancora più in là, di Liguria e Toscana, il radicamento alle specialità di terra e di mare qui è davvero profondo.

Il ristorante è ospitato in una ex scuola d’inizio ‘900. Nel piano interrato trova spazio un’ampia cantina. Le sale dell’Antica Moka, tre per la precisione, sono raffinate e vantano uno stile aderente alle aspettative. La più grande, luminosa quanto basta, affaccia sul parco d’ingresso, mentre le altre due son più intime e, se vogliamo, romantiche. Ai fornelli, si diverte ancora come un tempo Anna Maria Barbieri, classe 1945. Nata a Casalgrande (RE) da una famiglia di casari, il nonno paterno fu uno dei primi iscritti al consorzio del Parmigiano Reggiano mentre la nonna paterna si occupava di preparare i pranzi nelle ricorrenze di paese, presso le famiglie nobili e durante i matrimoni. Gli esordi in autonomia risalgono al ’73 tra gnocco fritto, culatello e pasti caldi per avventori ben abituati e una cucina che cresce e si modella pian piano, anche grazie alle esperienze in locali internazionali del figlio Sandro, oggi distinto responsabile di sala e cantina. Lo scorrere del tempo e la passione l’hanno portata a rivisitare alcune ricette, aggiungendo ai piatti un pizzico di fantasia e affinandone la presentazione, tanto che non stupisce apprendere che, da giovanissima, Anna Maria aveva il pallino per la moda.

Tre i percorsi di degustazione dell’Antica Moka di oggi ci sono i menù “Tradizione”, “Viaggio nel Gusto” e “Tutti al Mare”. In alternativa, via libera con scelte à la carte, di buona ampiezza e di nostra preferenza, e diciamo subito che la maggior parte dei piatti proposti ha dimostrato una buona congiunzione col territorio. Alcuni, a nostro avviso, sono invece rimasti un po’ troppo distanti. Ad esempio i Passatelli in versione integrale con cacio pepe e funghi anziché nel classico brodo di cappone, ci sono sembrati un decentramento eccessivo di una ricetta così fortemente radicata.

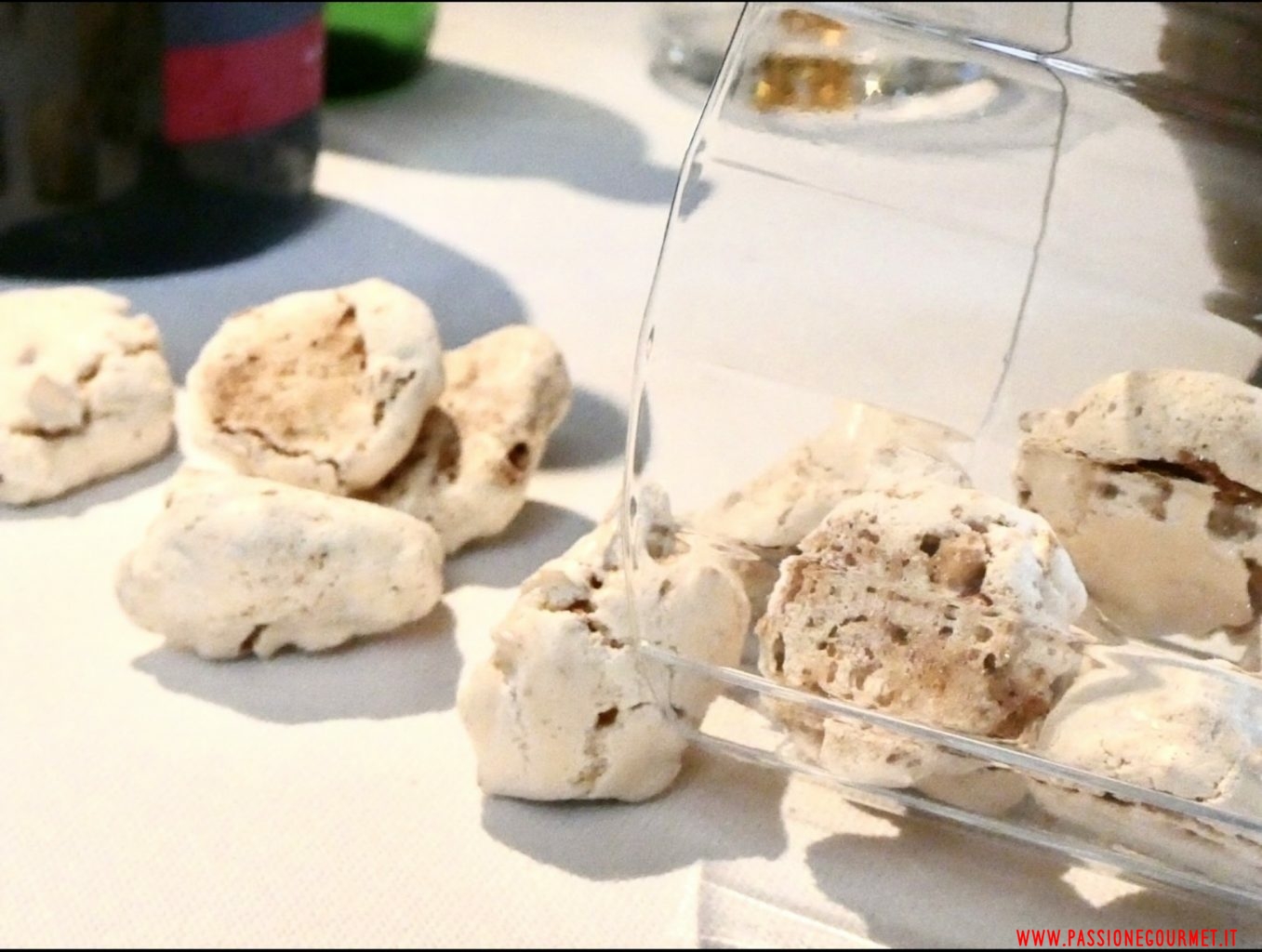

Partenza marina, invece, col Cannolo di baccalà, cavolo viola marinato, uovo e maionese piccante realizzato con buona tecnica: un antipasto che mette in evidenza da un lato la freschezza della materia prima e dall’altro l’equilibrio al palato. Riuscito il connubio di ingredienti nella Linguina con crema di pane di segale, spugnole e seppie tra profumi di sottobosco dei funghi del Cimone, freschissimi, e la delicata sapidità delle seppioline, tenere e gustose. Inevitabile, poi, lasciarsi tentare da un assaggio di Tortellini di “nonna Sarita” in cialda e crema di Parmigiano con Aceto Balsamico Tradizionale affinato, della storica acetaia di famiglia: un ingrediente arricchente, armonico e avvolgente a nobilitare la sfoglia e il ripieno, la cui forza sapida si dilata, forse in eccesso. Ancora mare, poi, con la Polpa di pescatrice con crema di pecorino del Cimone, pan brioche, lardo di montagna e sale affumicato: una combinazione, questa, in cui gli ingredienti sovrastano il pesce di per sé troppo delicato, in un matrimonio un po’ forzato. Si recupera in chiusura con il Maialino cotto a bassa temperatura con verdure, uno dei piatti storici del ristorante, rifinito in tavola ancora con Aceto Balsamico Tradizionale, questa volta extra-vecchio. La cottura amorevole eleva al massimo l’espressione della carne il cui corpo sprigiona un gusto lungo e piacevole. Senza dubbio una rappresentazione di un territorio, schietto e sincero, di qualità. Rinfrescante il dessert, un Semifreddo allo yogurt con lime, zenzero e crema di lamponi.

In conclusione, il valore dell’Antica Moka risiede nella sua classicità e, al contempo, nel carattere di una cucina che somiglia in tutto e per tutto alla personalità di Annamaria Barbieri, cuoca d’altri tempi con cui scambiare quattro chiacchiere al termine del pasto tra aneddoti e perle di saggezza, non solo culinarie, con la consapevolezza che, nei suoi piatti, abitano le migliori intenzioni e, senz’altro, anche la migliore materia prima possibile.

IL PIATTO MIGLIORE: Linguina con crema di pane di segale, spugnole e seppie.

di Andrea Mucci

Signori, in piedi. Signori, un applauso. E non per la cucina. Ché all’Osteria Francescana si mangi bene, anzi molto bene, è noto. Ed è pleonastico ribadirlo. Ma un applauso al fatto che nel ristorante di Massimo Bottura nessuno ti costringe ad ascoltare triti discorsi su orti biologici, rispetto della stagionalità e approccio sostenibile. Beninteso, non che siano scelte più che lodevoli, se vere, ma diventano assai fastidiose quando a ‘narrarle’, a un pubblico di babbei adoranti, è il giovane cuoco che magari ha un ristorante in pieno centro città, cucina usando solo prodotti acquistati dai più blasonati distributori e selezionatori (già puliti, sporzionati e pronti all’uso, of course) e la cosa più green che fa in vita sua è quella di chiudere l’acqua mentre si spazzola per bene i denti. Ebbene, all’Osteria Francescana non è così. All’Osteria Francescana l’attenzione non è alle ‘parole’, ma è tutta su ciò che c’è nel piatto: perché è quello il messaggio che deve ‘passare’. Ed è lì, in ciò che si ha davanti, che vanno trovati ragione e spiegazione di tutto il resto: dal senso della cucina all’importanza della bellezza come via privilegiata per diffondere cultura e civiltà (l’Osteria Francescana è anche uno straordinario museo d’arte contemporanea: tante e di valore sono le opere esposte) sino all’impegno sociale che Massimo Bottura e Lara Gilmore profondono nel progetto Food for Soul.

Fatta questa premessa potrebbe quindi risultare ostico il titolo, che suona come un avvertimento, del nuovo menù 2023 “I’m not there“: “Io non sono qui”. E come faccio a dare un senso alla tua cucina e al tuo impegno se ‘tu non ci sei’? Eppure è proprio in questo esserci-ma-non-esserci che si annida la nuova sfida lanciata dal cuoco di Modena. Quel ‘non-esserci’ non è propriamente una assenza, un vuoto. Ma un esserci in forma differente. “I’m not there” è – difatti – il titolo di una canzone di Bob Dylan e di un film ‘biografico’ sull’artista del Minnesota: ‘non ci sono’ perché, nel corso del tempo, muto e cambio, assumendo forme diverse. Tu hai un’idea di me, e io ti mostro come quell’idea possa essere dissimile da come sono io. Ecco quindi che, scorrendo il nuovo percorso di degustazione – scandito in sedici tempi –, si incontrano tutti i signature dishes dell’Osteria Francescana: da Ricordo di un panino alla Mortadella alla Compressione di pasta e fagioli, dalla Caesar salad in Emilia ai Tortellini che camminano sul brodo, ma nessuno, proprio nessuno, ha alcunché a che spartire con le ricette storiche. Ognuno è stato riformulato dalla brigata, ora capitanata dai sous chef Matteo Zonarelli, bolognese, e Allen Huynh, canadese di origini vietnamite: ‘smontato’, ‘svuotato’ e ‘ricostruito’ con ingredienti e tecniche differenti. Un’operazione ad alto tasso di pericolo che, danzando sul filo del rasoio, rischiava di cadere da un lato nella ‘dissacrazione’ e, dall’altro, nella incomprensibilità. «Ma – come puntualizza, saggio, Beppe Palmieri – solo Bottura poteva percorrere una tale strada». Solo Bottura poteva rimettere mano ai suoi piatti storici, quelli che lo hanno reso il più celebrato chef del mondo. Solo Bottura poteva affidarli ai suoi ragazzi, col compito di interpretarli in modo del tutto diverso. E solo Bottura – infine – poteva farne un percorso: un menù che raccontasse i ‘suoi’ piatti, attraverso piatti che non sono i ‘suoi’.

Non sfuggirà, all’accorto lettore, come l’operazione del cuoco modenese, abbia compiuto un passo in avanti rispetto al Tradimento delle immagini (Questa non è una pipa) di René Magritte (1929). Perché lì, in effetti, una pipa c’è. Seppur in rappresentazione (non è una pipa, è la rappresentazione di una pipa). Qui le Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature (piatto del 1993) non ci sono e basta: né reali, né rappresentate. Sono solo annunciate. Puro nominalismo, quindi? «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» («La rosa originaria esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi») potrebbe ricordare Umberto Eco. Sì, ma solo in piccola parte perché, al di là della persistenza del ‘nome’, le nuove Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e temperature traggono dalle pristinae l’‘idea’, ciò che dava senso e spiegazione del piatto originario. Cos’è il Parmigiano Reggiano, ci si è ora chiesti? Non è altro che latte. Ecco quindi che le «stagionature», attraversando in un attimo trent’anni, diventano cinque consistenze di latte (gelato di siero di latte, chips croccante al latte, dulce de leche, mousse di latte, caramello di latte e zucchero) accompagnate da una «salsa verde» (crema di clorofilla) e da uno spray all’estrazione di erba tagliata, a ricordarci dove vivono le mucche (almeno le più fortunate…) e cosa mangiano. Mentre – esempio ulteriore – la Patata che vuole diventare un tartufo, che nel 2008 era un soufflé di patata con spuma di crema inglese e tartufo bianco, ora diventa una aerea e sofficissima pagnotta, fatta con farina di patate e farcita con crema di patate, nocciole e tartufo, secondo un’idea di medesima impalpabilità. O ancora i Tortellini che camminano sul brodo che, nel 2000, si presentavano come minuscoli anolini ‘appoggiati’ su una gelatina di brodo di cappone. E che ora si trasformano in dumpling cotti al vapore, farciti con Parmigiano, Mortadella e maiale, kimchi, salsa di alga nori, e brodo di cappone a rifinire il piatto. O, di più, Pane è Oro che, dalla rilettura del classico trinomio ‘di recupero’ pane-latte-zucchero (del 2015), diventa ora una golosa composizione di panettone (sì, l’idea è qui di recuperare quei tristanzuoli e secchi panettoni che avanzano dalle feste di Natale), cotechino, lenticchie, zabaione, polvere d’oro. Come si sarà di certo capito il concetto che sottintende l’ “I’m not there” è quello di ‘tradire l’idea’, nel senso di trasmetterla modificandola. Si rompono le barriere, quindi. Temporali, mettendo in discussione ciò che nella cucina di Bottura erano le icone del classico assodato. Geografiche, spingendo ancor di più su una ‘cucina totale’ nella quale convivono la più localistica tradizione modenese e la più lontana suggestione orientale. C’è comunque un duplice aspetto da sottolineare, ed è forse questo il tratto ‘di forma’ che accomuna tutti questi piatti, così differenti fra loro. Sono tutte pietanze ad altissimo tasso tecnico, di estrema difficoltà esecutiva e che richiedono anche, da parte dell’ospite, una certa concentrazione per essere davvero comprese e apprezzate. E sono tutte pietanze ‘in concentrazione’: non si è percorsa – come fanno in tanti – la strada della sottrazione degli ingredienti, ma piuttosto si è cercato di cavarne fuori l’essenza, in un corpo-a-corpo di grande fascino. Esemplificativo, in questo senso, è Riso Grigio e Nero: un piatto dove il riso diventa una crema, mentre tutto il resto (ostrica, seppia, seppia al nero, polvere di buccia di limone bruciato, caviale) gioca sulle spigolosità dei toni iodati, quasi a tirar fuori l’anima del mare.

IL PIATTO MIGLIORE: Riso Grigio e Nero.

Nella forma risiede la sostanza delle cose. Prendiamo la forma stessa dell’Italia: fuoco prospettico del Mediterraneo, all’Italia guarda la maggior parte delle rotte mediterranee e non è un caso che, tra le culture europee, l’italiana sia così magnetica, così centrale. Presto spiegata, dunque, l’italianità, irresistibile a tutte le latitudini fuorché in patria che “nemo propheta…” dicevano, non a caso, i savi. Centrale e cruciale nell’italianità di ieri, di oggi e di domani, in questa cultura è la cucina, che dell’Italia è cultura materiale e immateriale, oltre che lo sport nazionale e, da qualche tempo, pure movimento culturale, giacché s’impegna a interpreta la contemporaneità con una sensibilità che potremmo definire neo-neo-romantica, presa com’è a celebrare la Nazione degli archetipi e, con essi, del futuro. È il palato mentale e sopratutto quello concettuale, che funge in cucina da lingua e linguaggio condiviso.

Che dalla e per la cucina passi anche l’etica e la politica contemporanea è, ormai, cosa nota; più subliminale il fatto che, come fa notare Massimo Bottura, il futuro dell’Italia alberghi solo nella differenza ovvero nel valore, inestimabile, della diversità, da cui scaturisce non solo il gusto ma anche la vita tutta, intellettuale e non. Lo sosteneva già l’accademico Massimo Montanari: nel mondo di Bottura la cucina diventa però enciclopedia collettiva, memoria intesa come rete di memorie passate, presenti e presaghe del futuro, tramite piatti che esistono in un repertorio corale, quello della tradizione. A un lettore distratto potrebbe sembrare che non ci sia nulla di nuovo, in tutto questo, oppure che sia un fenomeno innocuo: eppure è qui che s’annida la rivoluzione, ovvero nel mutuo convergere tra alto e basso che feconda la cucina di nuovi semi, rendendola provvida di nuova linfa: è la Nuova Cucina Popolare Italiana. Accogliere e amplificare questi fenomeni è la vocazione della cucina italiana e, nel particolare, della cucina botturiana: un’opera omnia che possiamo leggere, oggi, anche grazie all’interazione tra i diversi menù e, nello stesso menù, come un effetto sensoriale risultato di una composizione (nelle parti e nel tutto) di grandiosa efficacia.

Questo menù, in particolare, inizia là dove ci eravamo lasciati, giocando sulle dolcezze esotiche di un’Italia che corre sul confine del salato e dolce degli amuse-bouche, ove spicca una gestione lucidissima delle temperature: fisiologica, quella della Panzanella liquida, per un comfort così totale da essere destabilizzante. Bassa, sempre, la luminosità: più importante è la luce naturale a infondere un senso di intimità, di disinibizione, essenziale nel Panettone lenticchie e cotechino estivo, come il rito del tortellino in brodo ferragostano, un brandello di Padania strappato al nord, che richiama quanto già accaduto in A Day in The Life (due menù or sono, With A Little Help From My Friends) ma con significati più ampi e, allo stesso temo, più precisi. Si comincia dunque dalla fine, ovvero à rebour: zero acidità, piuttosto una rivendicazione totale sulla salivazione, che torna prepotentemente nello scrigno aperto di un’insalata di mare, di un verde che più verde non si potrebbe. Piatto dalla fluidità seminale, super-marittimo, quella che innerva questo orto di mare della campagna romagnola. Ma manco il tempo di pensarlo e arriva la Piadina rucola squacquerone (e alici), dove la piadina è in dissolvenza, anzi dissolta, per dare un senso compiuto all’italianità che trascende il campanile. A completare il quadro, edotto e illuminatissimo, intervengono appunto le alici iridescenti che subito portano, invece, in Liguria. Tonale lo sviluppo al palato di opera in rosso-nero camouflage, il Risotto come una parmigiana di melanzane acquisisce qui una verticalità anche concettuale, tale da svilupparsi per contrappunti che si confondono, si ibridano, si mescolano in un piatto che guadagna, a ogni cucchiaiata, definizione.

Più timbrico il Viaggio nel Bel Paese coi Ravioli, intesi come contenitori, soprattutto di idee: un itinerario dai gusti così esplosivi e definiti da far incontrare territori distanti, con un’energia che rifugge qualunque compromesso, men che meno quello, manicheista, della micro-territorialità. Così come accade anche nella Porchetta di Rombo, che diventa una espressione più che ricetta. La crosta è di farro lavorato come non mai, il cuore fondente come proseguire ideale proseguimento 3-0 del Magnum di Fegato Grasso (signature storico) dal cuore sdilinquevole. Questo intermezzo è, però, presago di quanto accadrà di lì a poco: la potenza assoluta, ma sfaccettata, della Fiorentina e dei suoi condimenti (Fiorentina Fujuta), dove il solido diventa succo di carne, mentre le nuance dei legumi diventano apparentemente proteine animali.

La potenza del vegetale ritorna con la linfa del Think Green, un sorbetto che declina il mondo del verde con acidità puntute, sferzanti, e tali da trasformarsi nel suo complementare, ovvero un verde che trasfigura in un rosso vivido e brillante nel Quasi spaghetto al pomodoro. Fredda deflagrazione, anche nella temperatura, di peperone e amarene (pairing inusitato che crea un gusto affatto nuovo) con eco di mandorle che si fondono ma che ritroviamo nette in una definizione del gusto davvero sorprendente. E se qui il pomodoro scompare, arriva primo ma ultimo in Ops! Ho dimenticato il pomodoro, omaggio virtuosistico a un virtuosista: Cédric Grolet.

In questo quadro non si possono dimenticare gli accorgimenti minuziosi di Beppe Palmieri, che lavora nell’ombra lasciando respirare il menù di vita propria ma intervenendo con tocchi di inusitata fragranza che sia nel campo enoico che in termini di miscelazione hanno una personalità unica e talvolta geniale, giocando sul mondo delle diluizioni e dei profumi. Si finisce riprendo l’incipit del cambio di prospettive del gusto con Macaron, Cannolo e Cioccolatino, che magari fanno presagire qualcosa di nuovo… Del resto, come pure scrive Gianni Revello, la sua è una vita da mageiros dove mago e cuoco, come alle origini, si stratificano, in un gioco ad arte che rende doppio il piacere.

Bistrot di un’osteria – o meglio, della “osteria” par excellence – Franceschetta58 non è però “sorella minore” della mondialmente nota Francescana, il ristorante modenese di Massimo Bottura, cuoco giustamente onusto di gloria e onori. Non è “minore” Franceschetta58 – al di là che così per lungo tempo la si è presentata (fino a che sul sito web si è poi rettificato in «bistrot di») – perché in effetti è un locale che, negli anni, ha maturato uno stile definito e una cucina “personale” e identitaria.

Se ai tavoli della Francescana, la proposta è frutto di una geniale rilettura globale che chiama in causa i grandi piatti classici di derivazione francese, le tradizioni regionali italiane, nonché spunti e ingredienti che giungono dai cinque continenti (con particolare attenzione per il Giappone), alla Franceschetta58 sono soprattutto le ricette e gli usi emiliano-romagnoli a essere posti al centro delle meditazioni del giovane cuoco – Francesco Vincenzi – e della sua brigata. Qua e là, poi, senza pesantezze né cerebralismi, appaiono alcuni azzeccati tocchi fusion e alcune lievi inflessioni nipponiche che vivacizzano ulteriormente l’esperienza del gusto. A contorno l’ambiente accogliente, l’atmosfera piacevolmente informale, il servizio giovane, attento, sorridente e una carta dei vini, giusta in ampiezza, che predilige le etichette naturali e i nomi meno “noti”, e che permette di bere bene a prezzi corretti.

Emilia-Romagna in cucina, si scriveva poco sopra: è lei la protagonista ai fornelli, con il territorio geminiano sugli scudi (d’altronde il claim di Franceschetta58 è appunto «I love Modena»). Tradizioni local e materie prime altrettanto local concorrono a tratteggiare una rilettura, viva e meditata, di piatti e ingredienti iconici di questa ricca regione: come i modenesissimi tortellini con crema di Parmigiano Reggiano, come la ravennate pasta con granchietti e granceola, come i riminesi fritto e grigliata di pesce (nel nostro caso mazzancolle “tra il crudo, la griglia e il fritto” con agrumi e il suo fondo) o come il cesenate piccione (nello specifico con rapa rossa marinata e salsa al Porto, quasi una citazione di un antico piatto del compianto Gianfranco Bolognesi della Frasca di Castrocaro Terme).

Dal punto di vista meramente tecnico la cucina, assai parca nelle sapidità (ma questo non è un male, anzi), pare prediligere un approccio “classico” nella costruzione dei piatti. E gli elementi, in genere pochi, sono accompagnati da fondi (ben fatti: né pesanti ma neppure inconsistenti) che vengono perlopiù aggiunti al momento del servizio. Ovviamente, come nella migliore tradizione botturiana, non manca il fegato. Alla Francescana è il celeberrimo croccantino di foie gras al Balsamico. Qui invece, tenendo comunque fede all’idea del piatto da gustare in uno o due bocconi, è un più “povero” e più “deciso” paté di fegato di faraona con Albana passito, noci tostate e marmellata di cipolle rosse. Risultano, invece, un po’ “ostici” i piatti meno lineari, quelli che presentano più ingredienti. A fronte di una bella piacevolezza aromatica, il (codigorese) risotto mantecato con crema di anguilla affumicata, oltre a scontare una tostatura non perfetta (la superficie del chicco, infatti, appare non liscia ma irregolare e sfaldata) fa sorgere, in bocca, alcune percezioni metalliche date dallo scontro delle note affumicate del pesce con il rafano fresco, che viene grattugiato all’ultimo momento, prima di portare il piatto in tavola. Anche fungo, cotechino, aglio nero (ovvero crema di funghi galletti al forno, brodo di porri, crema di aglio nero fermentato, prezzemolo, cotechino e tartufo bianco) appare un piatto irrisolto: gli ingredienti farebbero pensare a una pietanza sontuosa: ricca, grassa, profumata. Di soddisfazione, insomma. L’esito – non che non sia buono – è però assai esile: lontano dall’idea che, almeno sulla carta, sarebbe logico aspettarsi da tal proposta.

I golosi si possono però rifare con la coppa di Mora Romagnola che, dopo essere passata per 24 ore in salamoia, viene scottata in padella con una bella salsa di aringhe e cicoria, e con i dolci. Fra i quali, chi scrive, consiglia la torta sabbiosa con gelato al mascarpone e marasche calde. E allora, finalmente paghi, con la mente non si potrà non riandare – almeno per chi ha avuto la ventura di assaggiarle – ad altre mitiche “sabbiose”, come quella di Franco Colombani, del Sole di Maleo, appena oltre il Po… Perché la cucina niente altro è che un intreccio di piaceri, e di ricordi…

L’Osteria Santa Chiara, per Modena, rappresenta uno snodo focale giacché si trova proprio là dove la centralissima Via Ruggiera s’incrocia con l’ormai celeberrima Via Stella, tra quella che fu la storia enogastronomica cittadina rappresentata da Fini e il presente, e futuro, spalancato dall’Osteria Francescana.

Ma si tratta di un centro anche esistenziale per lo chef patron e per la sua brigata che, finora, hanno officiato in tutt’altro contesto, quello più periferico e di certo più underground de Luppolo e l’Uva, già fuoco, per gli appassionati, di verticali e degustazioni straordinarie. Ma Stefano Corghi, si diceva, non ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, l’ha semplicemente ricollocato anche sotto alla Ghirlandina, rispettando la natura di questa semplice ancorché solenne osteria del centro storico dove ha messo in superbo risalto le boiserie, ha investito sulle sedute e vestito i tavoli di immacolate e imperturbabili tovaglie bianche.

Qui la cucina è, va da sé, risolutamente modenese. Perfino il magnifico, elegantissimo Prosciutto Castagnolo, perché conciato con farina di castagne, che accompagna l’aereo, impalpabile velluto del gnocco fritto è modenese, visto che proviene dal Prosciuttificio Cà Dante, in quel di Fanano. E se è vero, com’è vero, che Corghi s’è nel tempo affermato come riferimento anche tra gli appassionati di vino, allora sappiate che, se per esempio siete in vena di Sorbara, vi potrà capitare di saggiare vini non ancora etichettati, che i produttori della zona gli portano come presente (e anteprima).

Ma un elemento curioso della cucina della propaggine modenese di Corghi è senz’altro la sua misteriosa leggerezza. I tortellini in brodo di cappone, per dire, sono piccole miniature scolpite di un sapore che, invero, non è affatto sapido così come il brodo di cappone, quasi dolce nella sua sacrosanta opulenza. Decisa deroga rispetto alla tradizione è costituita invece dal repertorio dei secondi piatti dove, combattuti tra l’anatra al pepe nero con la demi glace, finferli e tartufo nero e il filetto di cervo in crosta di pane nero con le spugnole e il sedano rapa, abbiamo optato per il secondo complice una passione, sempre crescente, come l’età, per le morchelle. Ebbene del cervo abbiamo apprezzato la delicatezza appena dolce nonché la plasticità soffice delle carni; della mano che l’ha preparato, invece, l’encomiabile speziatura, assai edotta, invero, del pepe, rinfrescata dalla acquosità boschiva della spugnola: un piatto né più né meno che perfetto.

Dulcis in fundo, il cannolo modenese al Sorbara con ricotta al miele di castagno, fichi caramellati all’aceto balsamico e mou di fichi colpisce anch’esso per la delicatezza e la leggerezza della ricotta, e per l’etereo fritto del cannolo stesso. Leggerissimo anch’esso. Un ossimoro? Forse, tale è, del resto, la cifra di professionale, ed esistenziale, di Stefano Corghi.