L’arcadia, d’accordo, e poco importa che ogni lavoro sia gabbia, purché dorata. Quella di Nikita Sergeev, cuoco russo autodidatta che dopo la formazione accademica all’Alma e senza alcuno stage di grido in curriculum apre il suo ristorante a Porto San Giorgio, è oggi una gabbia di vetro, legno, e tessuti, aperta a sfioro sull’estate adriatica italiana. E in Italia, anzi in un’arci-Italia, per meglio dire, è ubicata e incarnata la sua cultura, culinaria e non: perché se e è vero, com’è vero, che “ogni identità si forgia dall’incontro e lo scontro tra le differenze, nessun’altra dialettica è mai stata così determinante e feconda di felici contaminazioni, aspre contrapposizioni e cicliche rappacificazioni come quella tra il mondo occidentale e quello russo. Una tensione che unisce e divide, come in un gioco di specchi tra due entità mosse da un magnetismo che a volte attrae e a volte respinge, ma che nutre e informa entrambe le parti.”

Prendiamo a piè pari questo piccolo estratto di un monumentale articolo di Vincenzo Pisani per dire che, ecco, la cucina di Nikita è tanto più riuscita quanto più precisamente accoglie il suddetto agone, mentre invece pare perdere qualcosa, ancorché solo leggermente, quando la introietta in toto, la cultura ospitante, obbedendo senza contraddittorio ai suoi stilemi e ai suoi stereotipi.

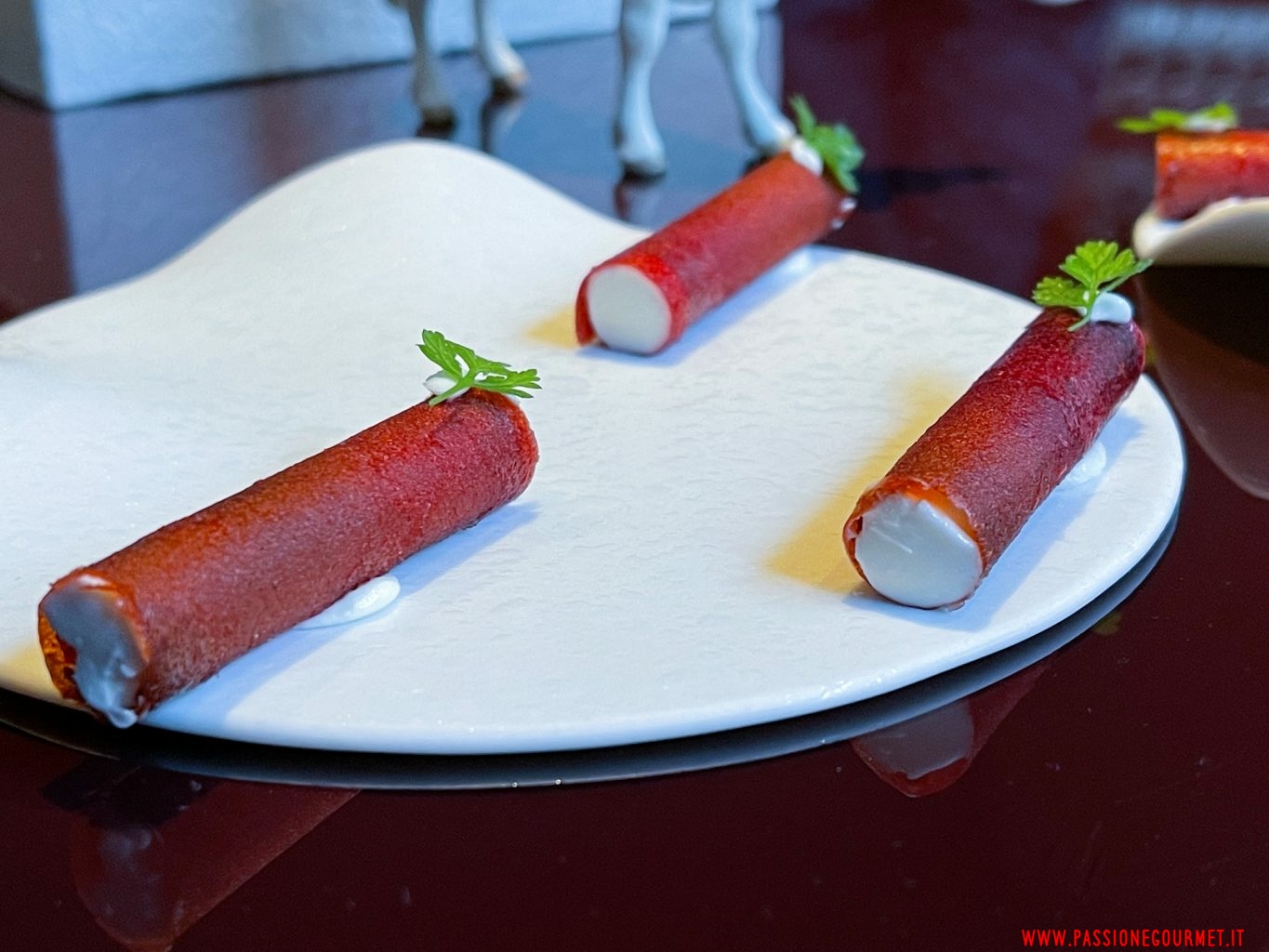

E difatti, quando si sente libero di spaziare Nikita vola alto, con mano leggera, italianissima, ma precisione siderale, sovietica, tra consistenze, ingredienti, registri stilistici e citazioni: perché la tecnica, e sarebbe assurdo il contrario, è presenta al punto da permettergli qualunque cosa, come accade sempre presso ogni sistematizzazione della conoscenza made in Russia (pensiamo tipo al balletto classico). Ma si cadrebbe in errore a pensare che questa tecnica consegni e condanni uno Chef così giovane e così autodidatta, per giunta, a una sorta di effetto Zelig, che è forse l’unica vera insidia per un cuoco come Nikita che, invece, mostra anche una solida necessità di coerenza, e di controllo: nulla mai appare sopra le righe nemmeno di fronte alle repentine virate stilistiche e ai cambi di registro che tengono altissimo il ritmo, oltre che il pensiero, durante il Grande aperitivo della casa: un carillon dove si alternano crudi (Gambero rosso marinato e barbabietola) e cotti (il Tacos) di grande bellezza, mentre gelati, sorbetti e granite stemperano e rinfrescano ogni morso, e la tavola completamente imbandita è altresì perfettamente leggibile: a ogni assaggio corrisponde una posata, a ogni posata un ordine di fruizione.

Ora, a proposito di posate e utensili, bisogna dire che Nikita non indulge affatto: anzi, sono proprio questi, spesso, a parlare di quel gusto squisitamente rococò quando non kitsch di tutta l’estetica balcanica, e che diventa un vero e proprio trionfo nel piatto di servizio dell’Ostrica pochè con caviale e pomodoro verde, che la gelatina cubica del pomodoro verde, oltre al caviale, richiama esplicitamente, allungando peraltro la percezione del gusto in maniera estremamente edotta, oltre che fresca, tanto da spodestare parzialmente sia l’ostrica che il caviale stesso. E qui si consuma un’altra peculiarità della cucina di Nikita: ovvero la predilezione per l’attore non protagonista quando, addirittura, antagonista, nella sintassi del piatto. Accade nella Capasanta alla Rossini in cui, per dire, ci si chiede se essa sia in grado di reggere il confronto col foie gras: risposta affermativa, visto che proprio in virtù di questo confronto la capasanta brilla in tutta la sua beata, virginale delicatezza. E stessa cosa ancora accade coi Ravioli ripieni di ricotta, ruta e geranio odoroso: dove l’antagonista neutro, ovvero la ricotta, così come l’impasto del raviolo appena sfogliato, uscivano esaltatissimi dall’incontro con l’amaro (amarissimo) della ruta, in un gioco dove appunto è l’elemento debole a vincere sempre, come a svelare la recondita passione dello Chef per le cause perse. Quelle vinte in partenza come, invece, sono le Linguine ai cipollotti e peperoni cruschi o l’Agnello, whisky e coriandolo, che obbediscono alla propria gerarchia di “primo” e “secondo”, invece, lo stimolano meno, col risultato che stimolano meno anche chi assaggia. Troviamo conferma di questo assunto nella carota che accompagna l’agnello, appunto, impreziosita da tutto un gioco di foglie e ornamenti minuziosi che la elevano a vera protagonista del piatto, e senza ombra di dubbio nel Soffritto all’italiana, piatto storico, dove un condimento o, meglio, una tecnica di cottura diventa protagonista di un boccone-sineddoche, visto che trasforma una parte nel tutto: uno schiaffo in pieno viso, e ottimamente assestato, per giunta, di italianità, che solo un non-italiano avrebbe potuto concepire oltre centrare con tale precisione e profondità.

Ottimo tutto il reparto pasticceria, comunque, così come l’abbinamento territoriale con una rosa di interpreti, annate e tipologie di Verdicchio.

IL PIATTO MIGLIORE: Il soffritto all’italiana.

Continua il nostro viaggio con Sergio Fessia di Ortobra Gourmet, che nella stagione invernale consiglia di consumare le rape, un ortaggio presente in numerosissime forme e colori, sempre più presente anche nelle cucine fine dining dove con l’aumento dell’offerta dei fermentati assume un’altra lavorazione e dunque destinazione d’uso.

La preferita di Fessia è quella di Caprauna, dalla forma grande e dolcissima, prodotta in provincia di Cuneo in alte colline che si affacciano alla Liguria. Da mangiare prima cruda che cotta, è di una bontà eccelsa, di cui si certifica la produzione già in ricette del 1600.

Già largamente conosciuto e consumato da Greci e Romani, la rapa appartiene alla famiglia delle Crucifere. La sua origine pare non sia del tutto chiara, ma era sicuramente diffusa nell’Europa settentrionale e nell’Asia Centrale; grazie alla sua facilità di coltivazione, è stato tra i principali protagonisti delle tavole fino alla diffusione della patata. Ma la rapa, strettamente legata al consumo dei ceti più poveri rappresentava in realtà un legame stretto tra uomo e la natura. L’agricoltura. E, proprio per questo, è presente anche nei ben più prestigiosi banchetti dei nobili; presenza che via via incrementò con la scoperta degli aspetti benefici del consumo della rapa per l’organismo.

[…] “Che stupir fece il Mondo e la Natura.

Mentr’ egli visse, fu Bertoldo detto,

Fu grato al Re, morì con aspri duoli

Per non poter mangiar rape e fagiuoli.”

da Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno

È la frase che re Alboino fece incidere sulla tomba del contadino Bertoldo, protagonista dei racconti scritti da Giulio Cesare Croce e Adriano Banchieri, pubblicati nel 1620. La rapa, data la sua diffusione e simbolo di quanto detto finora, divenne oggetto di rappresentazioni artistiche come nel caso dell’opera di Jean-Baptiste-Siméon Chardin (“Donna che sbuccia le rape”, 1738, Monaco, Alte Pinakothek). Un bene consumato dalle classi sociali più povere anche per la sua capacità di conservazione che, come sosteneva Lucio Giunio Moderato, pare durasse «fino al raccolto successivo impendendo di patire la fame».

L’ortaggio, sebbene dal punto di vista estetico non sia tra i più belli a guardarsi, si manifesta in moltissimi colori e forme, classificabili in base alla radice e alla cromia della polpa (gialla o bianca) ma anche della testa, anche se può dipendere anche dalla durata del ciclo colturale. Nel Belpaese la troviamo principalmente nelle regioni del sud, (Campania, Lazio e Puglia) come rossa, gialla, nera, viola e bianca, dal sapore più amaro. E, come accade per molte altre colture, anche la rapa ha trovato particolari zone elettive, come Milano (dov’appiattita e tondeggiante con buccia chiara e colletto violaceo), Chioggia, più striata e di colore rosso; c’è poi la rapa toscana, dalle radici tonde e allungate di colore bianco, la rapa delle Virtù, di forma cilindrica e con la punta ingrossata, la buccia chiara e polpa dolce.

“Paese che vai rapa che trovi” insomma, e tra le più note ci sono anche la Nancy e la Norfolk, entrambe di forma rotonda. E ancora la rapa di maggio anche chiamata rapa precoce, l’olandese Croissy, la Nantese e la rapa gialla sfera d’oro, più fine, dolciastra e piuttosto rara.

Premesso che con “rapa” intendiamo la radice della pianta, il consumo è concentrato in inverno e nella prima parte della primavera. Da un punto di vista nutritivo, ricordiamo che l’alto contenuto di acqua, il 91,6%, il 3,8 % di zuccheri, l’1,7 % di fibra alimentare, l’1 % di proteine, lo 0,7 % di cenerie, praticamente prive di grassi, presenti per lo 0,1 %. Ma i numeri più interessanti riguardano quelli dei minerali in essa contenuti quali manganese, rame, fosforo, calcio, selenio, ferro, magnesio, selenio, zinco, sodio e potassio. Ma anche di vitamine: B1, B2, B3, B5, B6, vitamina C e vitamina J. E con appena 18 Kcal per 100 gr, la rapa oltre alla sua alta digeribilità, ha proprietà depurative, diuretiche, rivitalizzanti; un antinfiammatorio naturale, amico delle ossa, capelli e pelle.

Prima di pensare alle ricette, scegliamo quelle con la buccia liscia, pulita, priva di macchie e con foglie fresche, di un verde acceso. Le migliori le riconosciamo dal taglio che, se bianco, certifica che la lavorazione della rapa è appena avvenuta. Viceversa, se la parte fogliare è secca o legnosa, significherà che siamo davanti a una rapa di scarsa qualità. Ad ogni modo, si prediligeranno sempre quelle dalla forma più piccola.

Dal costo modesto, sono nutrienti e goduriose in cucina per il loro gusto dolciastro e un po’ pungente.

* In collaborazione con Ortobra Gourmet.

Può sembrare un ossimoro questo titolo – pensando al film di Luc Besson – ma il giovane Nikita Sergeev, al di là dello scherzo, non ha nulla di paragonabile al personaggio del famoso film. Pur essendo ancora molto giovane ha alle spalle ormai 7 anni di apertura del suo L’Arcade, che possiamo dire oggi con certezza aver raggiunto un suo discreto equilibrio. Ed è anche fresco di apertura di una nuova avventura, quel Banco 12 a due passi dal suo ristorante gastronomico, nel cuore di Porto San Giorgio, all’interno del mercato coperto.

Nikita sta dimostrando anche buone doti imprenditoriali oltre a un buon talento in cucina che ha costruito e affinato nel tempo, forgiando uno stile decisamente personale e marcato tanto che, oggi, quel suo gioiello che è, appunto, L’Arcade, è più brillante che mai. E così, grazie al bistrot sopra citato, si è potuto concentrare ulteriormente sull’estremizzazione della sua cucina per un gruppo di pochissimi eletti: poco più di una decina i commensali, ogni giorno, possono sedersi ai tavoli del ristorante gastronomico, per scoprire una cucina che, nel suo menù più completo, annovera già molti dei suoi classici.

Ma non si pensi che questi classici siano rimasti immobili e fermi nel tempo. Un esempio paradigmatico è “Come un riccio di mare“, millesimo 2013, in carta da sempre, quindi. Oggi, ovviamente, si è evoluto nel tempo, ha trovato i suoi equilibri, ha smussato gli angoli più spigolosi, ha trovato un suo centro gustativo ed è diventato, oltre che un piatto simbolo, anche un sinonimo della personalità dello chef che, a dire il vero, ha colpito nel segno ancor di più con i millesimi 2019 e 2020. Piatti come pollo e conchiglie, di una golosità e di un equilibrio salmastro davvero invidiabile, o come il risotto, davvero formidabile per equilibrio dei contrasti ricercati e trovati e, infine, la quaglia.

Un elemento distintivo di Nikita sono le commistioni terra e mare che nel cervo e la sua salsa – si, salse da manuale, qui all’Arcade, questa è in stile bouillabaisse catapultata lungo la costa marchigiana – prende vita e allunga in maniera esponenziale il gusto animale della carne.

Anche il dolce, originale e intrigante, va a chiusura di un pasto che ci ha davvero convinto. Un plauso anche per Leonardo Niccià che, come vedrete, ci ha divertito e convinto con abbinamenti tutt’altro che scontati.

Una sala davvero all’altezza di una ottima cucina, in un indirizzo certamente da non perdere se vi trovate nelle vicinanze.

Enrico Marmo, classe 1987, di Canelli. Un passato nelle cucine di Davide Palluda, l’abbiamo conosciuto durante il suo lavoro Ai balzi rossi e ci piacque subito per il suo equilibrio e la sua intelligenza gustativa. Un cavallo di razza, dotato di senso del gusto e di idee, nonché di tecnica. E all’Arborina Relais, dopo la ripartenza post-Covid, ha impostato una scelta semplice nelle apparenze ma non nei contenuti. Voluto e cercato dal talent scout Andrea Ribaldone, che l’ha messo al comando di queste cucine, ha impresso sin da subito in cucina personalità e gusto. Ci trovassimo a Parigi osanneremmo un progetto fatto di una cucina a vista di pochi metri quadri e di due, ripeto due, cuochi – lui e un aiuto – che preparano prelibatezze ricercate e tutto sommato complesse per circa una trentina di coperti. Unico leggero difetto? I tempi di attesa a locale pieno che lo chef si fa tuttavia perdonare facilmente, e velocemente.

Dicevamo che se ci trovassimo all’estero in una grande città, con il nostro innato istinto di premiare l’esoticità, grideremmo al miracolo. Perché piatti come il porro, impreziosito da quella polvere di frutti acidi essicati e dal lait brusc, o come quei bottoni, di concentrazione unica, o quella fantastica royale alla piemontese, con la vigna commestibile, sono preparazioni davvero convincenti, centrate e molto profonde. Immensi i tajarin freddi con latte di avena, semi di basilico acciuga e rubra. La stilistica di Marmo ha una nota tutt’altro che aggressiva, propone concentrazioni lievi, raffinate. I piatti non son mai né troppo acidi né troppo dolci né troppo salati. Equilibrio, decisamente questo è il termine che contraddistingue questa cucina, e tocco lieve. A dispetto delle mode che vogliono sapori forti, contrastati e contrastanti, per emergere, il cuoco di Canelli è l’esempio lampante che anche la cucina leggermente arrotondata può diventare grande, elegante, raffinata e finanche pungente.

Divertente il finale, filologicamente contestualizzato col carrello della memoria, una sorta di rivisitazione dei dolci del pranzo della domenica.

Ottimo e attento il servizio di sala in cui spicca il giovane sommelier Gabriele Giraldo, che ci ha fatto divertire non poco, e la maître Eleonora Revello, davvero gentile e accogliente.

Siamo convinti che in autunno, con a disposizione la cucina di dimensioni maggiori e meglio attrezzata del relais e con un paio o forse più innesti in cucina Marmo saprà ancor più mostrare tutto il suo talento e le sue capacità.

Complice la mitezza del carattere, quella ovina fu tra le prime specie animali a “beneficiare” dell’attenzione dell’uomo e, come tale, a entrare nelle grazie del suo immaginario mistico, simbolico e rituale. Tra tutti gli animali esistenti e, complice la sua triplice vocazione – trina, direbbe qualcuno – la mansueta pecora è stata ecumenicamente “consacrata” tanto che, a differenza di altre specie (pensiamo ai bovini, alle capre e ai suini) è stata allevata a tutte le latitudini, presso tutti i popoli e presso tutte le religioni.

Ebbene, è precisamente a proposito di religioni che occorre fare, all’indomani di questa straniante Pasqua 2020, una premessa. Come già detto per l’uovo e per il carciofo, la pecora e precisamente l’agnello compare nei costumi alimentari rituali della Pasqua cristiana come diretta adozione dalla Pasqua ebraica che, dalla sua, è abitata dal sacrificio dell’agnello quale topos ricorrente dell’Antico Testamento. Quanto al Nuovo Testamento, invece, dell’agnello non v’è traccia se non come testimone di un passaggio di prospettiva: Giovanni Battista accoglie Gesù apostrofandolo “l’Agnello di Dio” e proprio in questa frase si cela la traslitterazione del destino sacrificale dall’agnello, appunto, al figlio di Dio.

Quello che, dunque, campeggia sulle nostre tavole durante il pranzo pasquale è un costume rituale adottivo che nulla ha a che fare con la ricorrenza cristiana e di cui costituisce, semmai, una semantizzazione posteriore, avvenuta solo in seno al contesto di agiatezza del dopoguerra. Quanto a lei, la pecora comune, essa è l’esito di un paziente lavoro di selezione della razza operato dall’uomo che, nel corso della sua stessa evoluzione, ne ha ricavato un animale che fosse lui utile ad almeno tre scopi – latte, carne e lana, o pelle – al punto che oggi ci troviamo di fronte a quasi 440 incroci realizzati solo nell’arco degli ultimi quattro secoli. Tra queste, la razza più diffusa è la Suffolk che, dall’Inghilterra, si trova oggi in circa 40 paesi seguita dalla spagnola Merino e dall’olandese Texel. Se si considerano, tuttavia, i ceppi derivati dall’originaria Merino allora questa passa al primo posto di questo podio ideale.

Eccovi allora un piccolo atlante che, speriamo, possa esservi utile per comprendere il composito mosaico italiano delle razze ovine da carne, con un jolly.

Da esemplari autoctoni presenti sulla dorsale appenninica italiana deriva questa razza, prevalentemente da carne, adatta a qualsiasi ambiente, anche a quelli più impervi. Per questo è stata adottata in tutto l’arco appenninico centro-meridionale dove, oltre che con gli agnellini, contribuisce alle cause dell’uomo attraverso il latte il cui grasso – all’8% – la consacra alla produzione del Pecorino Toscano, così come alla lana da materasso di cui si ricavano circa 2,5 kg dagli arieti e 1,5 kg dalle pecore.

Dall’incrocio della razza siciliana Pinzirita con arieti di razza nordafricana Barberin (del versante nord Africa) a coda grassa, la Barbaresca oggi ha casa nell’entroterra siciliano meridionale, in provincia di Caltanissetta, e in altre zone collinari dell’Italia meridionale. La particolare attitudine alla carne le è attribuita non tanto dal peso degli agnelli quanto dall’elevata percentuale di parti gemellari, fino al 40%. Il suo latte è alla base della produzione del Pecorino Siciliano DOP.

Antica razza creata dall’incrocio con la spagnola Merino all’epoca dei Borboni per aumentarne le potenzialità, la Cornigliese abita oggi i pendii delle zone montane delle province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì Cesena, Bologna e si spinge fino alle pianure ferraresi, benché abbia come territorio di riferimento il Parco Regionale delle Valli del Cedra (PR). La sua natura nomade le conferisce carni particolarmente magre e dall’aroma caratteristico; assieme alla Gigante Bergamasca è una delle poche, in Italia, a essere consumata cruda.

Una razza sintetica derivata dall’incrocio e successivo meticciamento realizzato negli anni ’60 tra arieti di razza Bergamasca e pecore appartenenti alla popolazione dell’Appennino marchigiano, in particolare nelle provincie di Ancona e Macerata. Oggi la si trova tra le Marche e l’Umbria dov’è utilizzata anche per la produzione di latte atto a divenire Casciotta di Urbino e Formaggio di Fossa di Sogliano.

Tra le razze ovine di interesse locale la Garfagnana bianca vanta origini antichissime: ne parlava già Columella nel De re rustica. Allevata quasi esclusivamente nella Garfagnana, nella Valle del Serchio e nella Val di Magra (Lunigiana e zona di Pontremoli) e, sporadicamente, in Abruzzo, questa razza si vota straordinariamente anche alla produzione di latte, dal quale si producono sia formaggi stagionati che ricotte.

Ottenuta dagli incroci effettuati già sotto Federico II di Svevia tra pecore di razza locale Carfagna e arieti Merino provenienti dalla Spagna, benché legata alla provincia di Foggia la Gentile di Puglia si trova oggi anche in Campania, in Molise, in Abruzzo, in Basilicata e in Calabria, dove si è diffusa per via della pregevole lana e per le carni saporite, dalla grana fine e ben bilanciate nella componente lipidica.

Di probabile, remota provenienza sudanica (famiglia a orecchie pendenti e profilo montonino), etnicamente è da collocarsi nel gruppo delle razze alpine alle quali si avvicina per caratteri morfologici e attitudinali pur distinguendosi da esse principalmente per la caratteristica taglia, da cui mutua il nome. Originaria di Clusone in Val Seriana è oggi diffusa in tutte le Prealpi bergamasche nelle province di Sondrio, Como e Brescia e, benché sia proverbialmente considerata la migliore razza italiana per la produzione di carne, cui si vota grazia a un’etologia molto coerente con la sua anatomia – è sempre in movimento e si nutre esclusivamente di erbe spontanee – non è affatto conosciuta al di fuori della sua zona d’origine. È comunque sopraffina: tanto da farsi apprezzare anche cruda oppure solo dopo lentissime, sapienti cotture.

Dalla popolazione poli-meticcia ottenuta incrociando Gentile di Puglia e Sopravissana con tipi genetici della Merino di derivazione europea, la Merinizzata italiana abbraccia una grande famiglia dell’Italia centro-meridionale protagonista negli ultimi tempi di una selezione genetica ulteriore volta a migliorarne l’attitudine alla produzione sia di carne che di lana.

Da latte e da carne, questa razza ha avuto origine dall’incrocio tra la Barbaresca e l’Appenninica locale. Un tempo allevata nelle sole provincie di Avellino e Benevento, vista la sua predisposizione alla produzione della carne è andata diffondendosi in altre regioni benché la si consideri specie-specifica delle province di Avellino, Caserta, Benevento e Matera. Dal suo latte si ricavano anche molti dei Pecorini locali.

Tra le razze ovine di interesse locale, l’autoctona di Pomarance, in provincia di Pisa, è attualmente allevata, oltre che nel suo comune di origine, anche a Volterra e a Montecatini. Benché la sua attitudine secondaria sarebbe il latte la sua mungitura avviene assai di rado giacché se ne privilegia, e da tempo immemore, la carne. Si tratta infatti di un esemplare rustico allevato in ambienti di alta collina, allo stato brado e semi-brado per tutto l’anno e con modeste integrazioni di fieno, solo in caso di necessità.

Razza derivata dagli ovini di Visso, in provincia di Macerata, sui monti sibillini, il primo esemplare fu ottenuto nella seconda metà del XVIII secolo grazie dall’incrocio con arieti Merino spagnoli, francesi di Rambuillet e, più tardi, coi Gentili di Puglia. La Sopravissana è oggi particolarmente diffusa in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Toscana. Madre del romanesco abbacchio è anche responsabile della produzione del celebre Pecorino di Picinisco.

Prodotto tutelato nell’Unione Europea, la carne che fruisce della denominazione d’origine Prés-salés du Mont-Saint-Michel proviene da agnelli di età inferiore ai 12 mesi le cui caratteristiche sono conferite dal pascolo marittimo e ottenuti da montoni riproduttori di razza Suffolk, Roussin, Rouge de l’Ouest, Vendéen, Cotentin, Avranchin, Charollais o da maschi nati da madri di allevamenti praticanti la pastorizia in paludi salmastre, caratteristica principale di questo prodotto tradizionale della baia di Mont-Saint-Michel, dove si perpetua sin dal X secolo. Come attesta lo scritto di Pierre Thomas du Fosse, saggio e letterato di Rouen: “L’erba del litorale è come il timo selvatico, conferisce alla carne ovina un gusto così squisito che si è tentati di lasciar perdere le pernici e i fagiani.“

*In copertina un frammento del Polittico dell’Agnello Mistico di Hubert e Jan van Eyck.